原文作者:Vitalik Buterin

原文编译:Saoirse,Foresight News

在自由开源软件(及更广义的自由内容)领域,版权许可主要分为两大类:

-

若内容以宽松许可证(permissive license,如 CC0、MIT)发布,任何人都可无限制地获取、使用和重新分发该内容,仅需遵守要求注明出处的最低规则;

-

若内容以 copyleft 许可证(如 CC-BY-SA、GPL)发布,任何人同样可无限制地获取、使用和重新分发副本,但如果通过修改或与其他作品结合来创作并分发衍生作品,新作品必须在相同许可证下发布。此外,GPL 还要求任何衍生作品公开其源代码及其他若干要求。

简而言之:宽松许可证允许向所有人自由共享,而 copyleft 许可证仅与同样愿意自由共享的人共享。

自懂事起,我就一直是自由开源软件和自由内容的爱好者与开发者,热衷于构建自认为对他人有用的东西。过去我偏爱宽松许可模式(例如我的博客采用 WTFPL 许可证),但最近我逐渐转向支持 copyleft 模式。本文将阐释这一转变的原因。

WTFPL 所倡导的是一种软件自由理念,但它并非唯一的范式。

为何我曾偏爱宽松许可证

首先,我希望最大化作品的采用率与传播范围,而宽松许可证明确规定:任何人基于我的作品进行创作时无需顾虑任何限制,这恰好为此提供了便利。企业往往不愿免费开源项目,而我自知无力推动它们完全转向自由软件阵营,因此希望避免与它们既定且不愿放弃的模式产生不必要的冲突。

其次,从哲学层面我普遍反感版权(及专利)。我不认同这样的观点:两人私下共享数据碎片,竟会被视作对第三方的犯罪。他们既未触及甚至未与第三方产生交集,也未剥夺其任何权益(须知,「未付费」与「偷窃」不同)。出于多方面法律因素考量,将作品明确释入公有领域在操作上颇为复杂。而宽松许可证则是最纯粹、安全的方式,能最大限度接近「不主张版权」的状态。

我确实欣赏 copyleft「以版权制版权」的理念,我认为这是精妙的法律巧思。从某种意义上说,它与我在哲学层面推崇的自由主义有异曲同工之妙。作为政治哲学,自由主义常被诠释为:除用于保护人们免受暴力侵害外,禁止使用任何暴力。作为一种社会哲学理念,我时常将其视为驯服人类厌恶反射危害的方式,它把自由本身奉为神圣之物,让玷污自由的行为成为令人反感的存在,即便你觉得他人之间自愿的非常规性关系令人不适,也不能对其进行追究,因为干涉自由个体的私生活本身就是可憎的。因此从原则上讲,历史上不乏先例证明,反感版权与「以版权制版权」的做法是可以共存的。

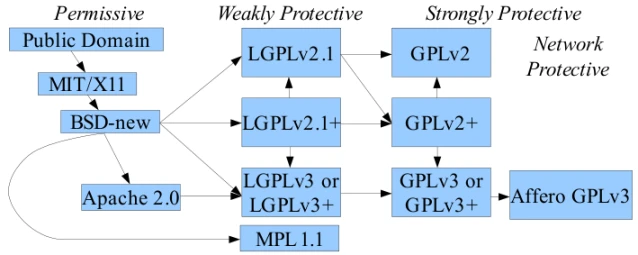

然而,尽管文字作品的 copyleft 符合这一定义,但 GPL 式的代码版权已超越了「以版权制版权」的极简概念:它将版权用于「强制公开源代码」这一具有攻击性的目的。此举虽出于公共利益而非牟取授权费的私心,却仍属于对版权的攻击性使用。对于更严格的 AGPL 等许可证而言,这种情况更为显著:即便衍生作品仅通过软件即服务(SaaS)提供而从未公开,仍被要求公开源代码。

不同类型的软件许可证对衍生作品的源代码共享设定了不同条件。其中部分许可证要求在广泛场景下公开源代码。

为何如今更青睐 copyleft

我从偏爱宽松许可证转向支持 copyleft,源于两大行业变革与一次哲学观念的转变。

首先,开源已成为主流,推动企业拥抱开源更具可行性。如今各行各业的众多企业都在拥抱开源:谷歌、微软、华为等科技巨头不仅接纳开源,更在主导开源软件的开发;人工智能、加密货币等新兴领域对开源的依赖程度,更是超越了以往任何行业。

其次,加密领域的竞争愈发激烈且逐利性增强,我们已无法再单纯指望人们出于善意主动开源。因此,推广开源不能仅靠道德呼吁(如「请公开代码」),还需借助 copyleft 的「硬约束」,仅向同样开源的开发者开放代码权限。

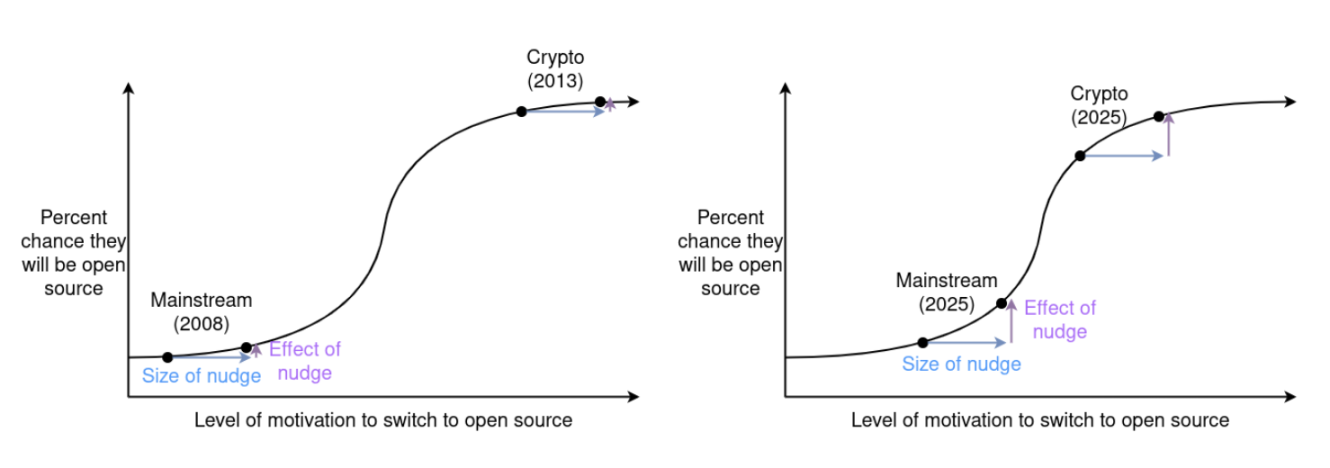

若要用图表直观呈现这两股力量如何提升 copyleft 的相对价值,大致如下:

在既非完全不切实际、亦非必然可行的情形下,激励开源的价值最为显著。如今,主流企业领域与加密行业正处于这一状态,这使得通过 copyleft 激励开源的价值大幅提升。

(注:横轴代表转向开源的动机水平,纵轴代表开源的概率,两张图对比下可以看出,当下主流领域借 copyleft 推动开源的动机与效果更易协同起效,加密领域则因生态成熟致推动边际效益递减,反映出 copyleft 激励开源的价值逻辑随行业发展变迁 。)

第三,格伦・韦尔(Glen Weyl)式的经济理论让我信服:在存在超线性规模回报的情况下,最优政策其实并非罗斯巴德 / 米塞斯(Rothbard/Mises)式的严格产权制度。相反,最优政策确实需要一定程度地主动推动项目,使其比原本状态下更开放 。

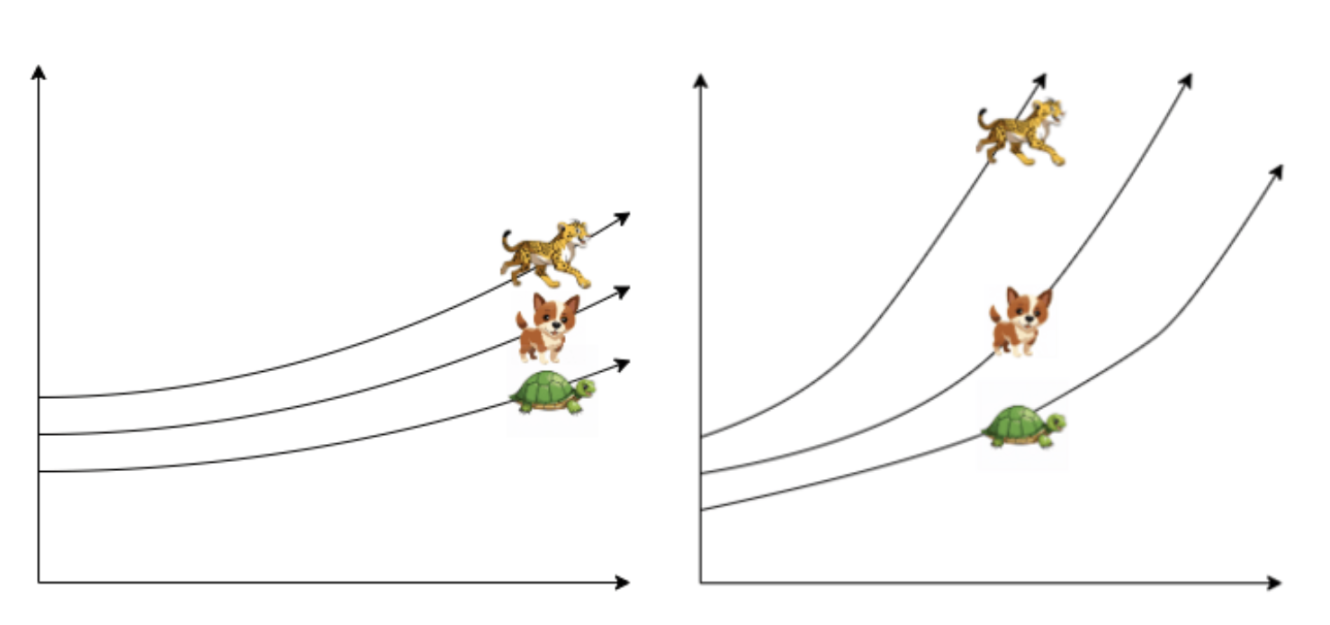

从根本上讲,若假设存在规模经济,通过简单的数学推理就能明白,非零程度的开放性是避免世界最终走向由单一主体控制一切的唯一途径。规模经济意味着,要是我拥有的资源是你的 2 倍,我能取得的进展会超过 2 倍。如此一来,到明年,我的资源可能会变成你的 2.02 倍,长此以往……

左图:比例增长模式,初始阶段的细微差异,最终仍保持微小差距;右图:规模经济增长模式,初始阶段的细微差异,随时间推移会演变为巨大差距。

从历史角度看,遏制这种失衡趋势失控的关键因素在于:人类无法逃避进步的扩散效应。人才在企业与国家间流动时会携带创意与技能;穷国可通过与富国贸易实现追赶式增长;工业间谍活动普遍存在,使创新难以被绝对垄断。

然而近年来,多重趋势正威胁着这种平衡,同时削弱了遏制失衡增长的传统因素:

-

技术进步呈超指数级加速,创新迭代速度远超以往;

-

国家内部与国家间的政治不稳定性加剧:若权利保护机制完善,他人崛起不直接构成威胁;但在胁迫行为更易发生且难以预测的环境中,某主体的过度强势会成为实质风险。同时,各国政府对垄断的监管意愿较以往下降;

-

现代软硬件产品具备封闭化能力:传统产品交付必然伴随技术透明(如逆向工程),但如今闭源产品可仅开放使用权,保留修改与控制权;

-

规模经济的天然限制被削弱:历史上大型组织因管理成本高、本地化需求难满足而受限,数字技术则使超大规模控制体系成为可能。

上述变化加剧了企业与国家间持续甚至自我强化的权力失衡。

因此,我愈发认同需通过更强力措施主动激励或强制推动技术扩散。

各国政府近期政策可视为对技术扩散的强制性干预:

-

欧盟标准化指令(如最新的 USB-C 接口强制要求),旨在瓦解与其他技术不兼容的封闭生态系统;

-

中国的技术转移强制规则;

-

美国禁止竞业禁止协议(我支持这一政策,因其迫使企业隐性知识通过人才流动实现「部分开源」,尽管保密协议存在,但实际执行中漏洞百出)。

在我看来,此类政策的弊端往往源于其政府强制性政策的本质,这导致它们会优先激励那些严重倾向于本地政治和商业利益的传播类型。但这类政策的优势在于,它们确实能激励更高水平的技术传播。

copyleft 构建了一个庞大的代码(或其他创意作品)资源池,只有当使用者愿意共享基于该资源所开发内容的源代码时,才能合法使用这些资源。因此,copyleft 可被视为一种极具普适性与中立性的技术扩散激励机制,既能收获上述政策的积极效果,又能规避其诸多弊端。这是因为 copyleft 不偏袒任何特定主体,也无需中央规划者主动设定参数。

这些观点并非绝对。在「最大化普及」的场景中,宽松许可证仍有价值。但总体而言,copyleft 的综合效益已远超 15 年前。当年选择宽松许可的项目,如今至少应考虑转向 copyleft。

遗憾的是,如今这个「开源」标志所代表的含义已与原意全然无关。但在未来,我们或许能拥有开源汽车 ,而 copyleft 硬件或许能助力这一愿景的实现。