曾经的“中国以太坊”,正在逐渐淡出大众视野

NEO,曾经的「中国以太坊」,似乎正在逐渐淡出公众的主流视野。

一方面,NEO作为14年成立、16年主网上线的公链项目,在性能、生态以及声势方面都没有呈现出较EOS、波场等18年主网上线项目更佳的表现,并因过于中心化备受诟病。

另一方面,NEO已经从18年初最高点约194美元一路跌至目前的7.5美元,期间最低跌至5.4美元。即便从整体行情来看,NEO的全球排名也已经从曾经的第6名回落至如今的17名,被EOS、Stellar等项目赶超。

在NGD(NEO Global development)官方的年度报告中,「至暗时刻」也成为官方对这一年的描述词并出现在标题上,另一个词则是「黎明之前」。

那么,NEO在经历多年高光之后,它的技术研发与生态建设进度如何?经历至暗时刻的NEO究竟遇到了怎样的瓶颈?它们的最新战略又是怎样的?经过持续多日的深度调研,链捕手(ID:iqklbs)希望通过本文向读者们呈现出NEO的真实发展境况,及其未来可能的走向。

作者/龚荃宇;编辑/潘宇波

01

崛起之路

NEO原名小蚁,最早立项于2014年6月,由达鸿飞、王冠、徐义吉、点付大头、初夏虎等7人投资,其中多人都成为了后来的币圈知名人物,但当时只有达鸿飞、王冠在投资后继续展开NEO后续的筹备与开发工作,其他人实际上都甚少参与。

△NEO早期投资人与V神合影,左一王冠,左二Kaku,左三大头,左四达叔,中间V神,右一蓝领,右二 初夏虎,右三徐义吉,右四巨蟹刘嘉陵

在最早期,NEO的项目理念实际上与当前的智能经济大相径庭,其初衷是打造基于区块链技术,将实体世界的资产和权益进行数字化,通过点对点网络进行登记发行、转让交易、清算交割等金融业务的去中心化网络协议,并计划用于股权登记与众筹、P2P网贷登记与交易等领域。

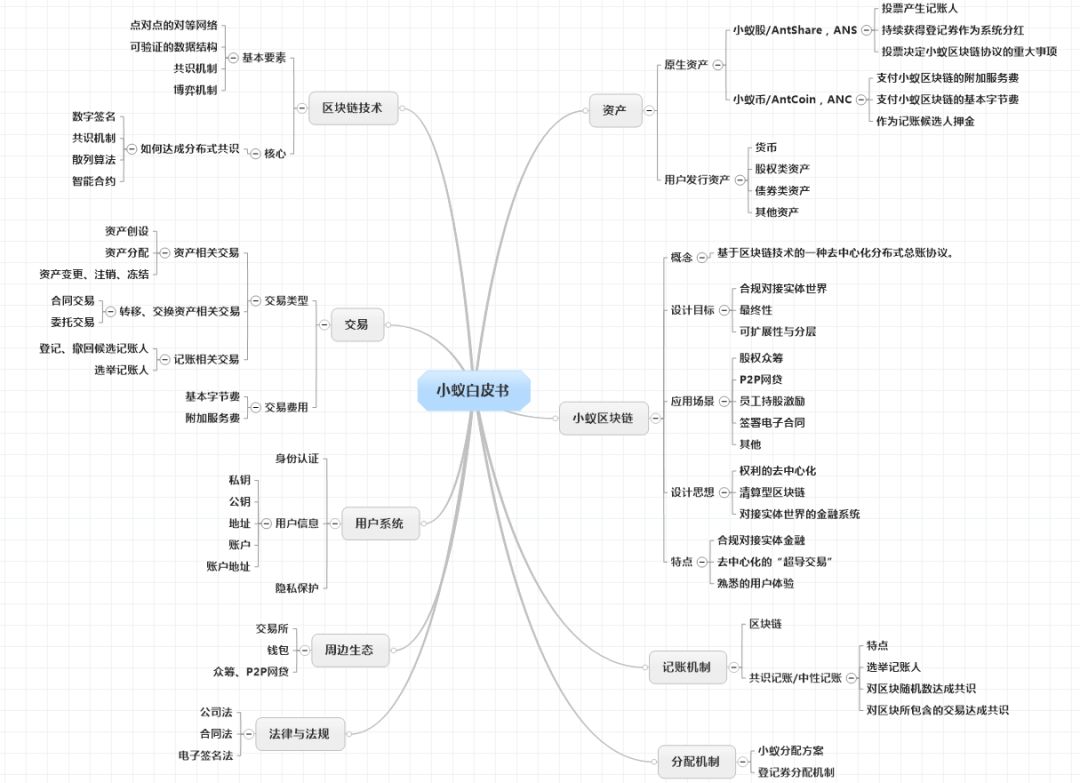

△NEO早期白皮书内容,官方制作

用时下流行的术语来形容,NEO要做的事情便是「资产上链」以及「去中心化交易」,这使得NEO创建之初吸引到许多关注。15年9月,NEO官网以及白皮书同时上线,并于1个月后开启第一次ICO,总融资额度达到2100个比特币,分别来自186个账户。根据NEO此后公布的信息,团队在第一次ICO完成后立刻将所有比特币通过交易所转换为465万元人民币。

拿到这笔钱后,NEO在技术开发、社区建设等方面全面提速。在技术层面,NEO测试网于15年11月发布,于16年4月发布国内第一个原创共识机制dBFT;在人才招聘层面,陶荣祺、李俊、杨文涛、汪婷婷等独当一面的高管相继加入NEO团队,由早先的四五人团队扩充为16年5月的13名全职成员;在社区建设层面,NEO一方面建立了通过志愿者实现自运营的庞大社区,另一方面加大了海外社区投入力度,根据官方说法,社区人数从15年底的300人增长至16年8月的近5000人。

与此同时,NEO第二次ICO于16年8月开启,并在1个月内募集比特币5539.19个,折合人民币2225万,参与人数为1360人,火爆程度在16年堪称首屈一指。

但随着此后NEO主网以及去中心化交易所相继上线,NEO早期愿景与现实的冲突逐渐暴露出来。 虽然NEO在推动实体资产数字化方面下了许多功夫,但由于技术可行性、政策法规等问题,NEO几乎没能实现任何实体资产在NEO上登记、发行或者流通,官方启动的类似于TheDAO的智能基金Nest在发布后也近乎销声匿迹。 受此影响,NEO币价长期徘徊于第二次ICO的发行价下方。

困境之下,NEO于17年6月开启了其创建以来最重要的转型,即从数字资产平台升级为智能经济平台或者说公有链,并引入「智能合约」、「数字身份」等新概念,强调要吸引开发者基于NEO平台开发和延展各类应用。 显然,这些举措都带有强烈的「以太坊」印记,NEO自此被赋予了「中国以太坊」的称号。

NEO币价的疯狂涨势也自此开始,从17年初的0.11美元涨至6月的9美元、8月的48美元,直至18年1月达到162美元,成功跻身「千倍币」行列。

伴随着NEO各类基础设施的完善与知名度的提高,Red Pulse等诸多项目也来到NEO发行代币,并且大多取得较好的涨势。组织架构方面,原NEO Council于16年5月正式变更为NEO Foundation,并由达鸿飞与张铮文担任联合主席,同时成立NGD(NEO Global Development)和NGC(NEO Global Capital),前者致力于技术研发、社区运营,后者则作为盈利性投资机构推动优质项目与NEO生态发展。

但新一轮问题又逐渐显现出来,强势的公链竞争者越来越多,而具有先发优势的NEO在技术性能、DApp生态等方面都没有表现出足够的竞争力,似乎在公链竞争中有所退步。

在链捕手(ID:iqklbs)对数十位行业资深从业者以及NEO高层的采访中, 部分人认为这主要是因为NEO在机制设计、社区分流等原因有关,部分人则认为NEO发展态势仍不错,但宣传力度不够与策略不对,导致NEO的真实状况未能传导出来。

那么,NEO究竟是宣传不到位导致公众认知形成偏差,还是技术与生态的确进展缓慢并致使项目受阻呢?

02

技术发展

公链的技术一般包含共识机制、智能合约、虚拟机、跨链等层面,并表现在TPS的高低以及开发者友好度等方面。

NEO采用了其16年独创的dBFT机制,这是一种通过代理投票来实现大规模节点参与共识的拜占庭容错型共识机制。「那时候大家都是PoW机制,NEO敢于采用自己设计的全新共识机制,这是非常值得尊重的。」ArcBlock创始人冒志鸿说。

在dBFT机制中,普通用户基于持币比例来投票决定记账节点,当需要通过一项共识时,在这些记账节点中随机推选出一名发言人拟定方案,如果超过66%的节点表示同意该方案,则共识达成;否则重新推选发言人并重复投票过程。

在TPS表现上,链捕手没有在NEO区块浏览器发现相关信息,但NGD研发总监林鹏涛告诉链捕手, NEO主网TPS在实验室实测最高能达到1000,生产环境最高达到300到500,但考虑到防止流量攻击等系统安全问题,NEO目前对TPS有所限制。

前述机制一定程度上保障了NEO系统达成一致决定,并防止分叉以及作恶节点带来负面影响。目前NEO一共有7个共识节点,但在18年7月前所有节点都由有NEO基金会控制,长时间被诟病为中心化公链,直到NEO开发者社区CoZ、荷兰电信公司KPN分别在18年7月与18年10月当选NEO主网共识节点,NEO主网才迈出去中心化的第一步。

在区块链资深专家Aaron博士看来,这是NEO为了追求效率暂时放弃了区块链去中心化的根本属性,其本质是一条外界可以访问的私链,用户参与度较低。 「NEO并没有把权力赋予给社区,只有分布式办公,没有去中心化赋能,在这一点上甚至还不如EOS备受诟病的超级节点,这可能是NEO最突出的社区治理问题。」Aaron说。 某公链首席科学家欧霖(化名)也认为,NEO的治理模式缺乏民主。

同时,也有多位开发者认可NEO的做法,「区块链还处于初步阶段,完全去中心化会导致项目发展缓慢,早期的中心化对于项目发展有利,只要项目方保持初心、坚持区块链的理念,是可以削弱中心化方式的。」一名公链开发者李砺(化名)评价道。

有迹象显示,NEO正在加快去中心化的步伐。除了前述新增节点,Swisscom Blockchain目前已经成为NEO测试网的共识节点,官网上NEO共识节点申请系统继16年4月后再度开放,官方表示2019年NEO将全面开放共识节点的选举和投票。

不过由于NEO基金会本身就获得50%NEO代币的管理权,加之九四退币后又获得大量NEO代币,目前至少仍有五成以上的NEO代币在NEO基金会控制之下,这意味着选举结果仍由NEO基金会多方面确定。「由于NEO的前期积累,我们分别推出了链上治理与链下治理机制,只要对方能说明自身对NEO生态有很大的帮助我们就会投票给对方。」NGD研发总监林鹏涛说。

在智能合约层面,NEO使用了自研的NeoVM(NEO Virtual Machine)作为其智能合约的执行环境,这也使得NEO成为第二个推出自有VM的公有链项目。 「NEO较有影响力的技术就是它的NeoVM,在整个行业都比较领先。」 万物链联合创始人吕新浩评价道。

据链捕手(ID:iqklbs)了解,NeoVM已经支持C#、Java、Python等多种传统开发语言,对于吸引传统开发者具有相当的优势。 不过,NeoVM并不像波场等项目一样兼容以太坊的Solidity开发语言,对于以太坊开发者迁移DApp形成一定门槛。

18年,NEO还对其VM进行了多次升级,在实现了智能合约间的堆栈隔离、提升智能合约安全可靠性的同时,适用范围也进一步扩展,开发者可以将其部署在NEO网络以外的地方。

在上线两年多以来,NEO主网总体运行稳定,几乎没有爆发过公开的安全事故,但曾多次被奇虎360核心安全团队、腾讯湛卢实验室以及安全审计公司Red4Sec公开指出漏洞。

白皮书中,NEO还曾提出跨链互操作协议、抗量子密码学机制、分布式存储协议等技术亮点,目前甚少见到NEO官方谈及开发进度。「从概念上看这些技术有一定创新,但并没有对现有的区块链技术产生革命性的进步。」Aaron说,「NEO的技术只能说中规中矩,没有特别的亮点。

吕新浩则用「扎实」来形容NEO的技术水平, 他认为NEO团队在研发方面并没有什么问题,只是在生态落地方面有所欠缺。

NEO在18年7月还提出了NEO3.0的概念,重新设计NEO的核心模块,包括调整双通证经济模式、实施动态分片、扩展智能合约API、支持全局变量等,以更好地服务企业级大规模应用。

「实际上现在没有哪一条公链可以承接淘宝、Twitter这类商业应用,NEO之所以要对底层架构进行重新梳理,就是希望能够提升NEO的性能与稳定性。 」NGD研发总监林鹏涛告诉链捕手,未来NEO的共识机制也有可能会调整,也有可能重新开发主链,但目前所有细节都还在提案讨论阶段。

因此,暂时很难对NEO3.0的技术框架及细节作出评价, 但这次调整及相关表述无疑也反映出NEO管理团队意识到NEO在架构方面存在先天性缺陷,若不调整将难以适应接下来企业级与商用级应用的发展需求。

「项目早期的既定战略、技术导向在后期难以进行有效迭代和策略修正,那么创始团队在先发项目获得燃料后另起炉灶的可能性比较大,这就是一种内部价值分叉。」Aaron说。

03

生态建设

公链另一个至关重要的任务则是生态建设,这需要NEO一方面吸引尽可能多的开发者前来搭建DApp及相关基础设施,一方面吸引尽可能多的普通用户前来使用这些DApp、提升主链活跃度,最终构建一个完整的公链生态体系。

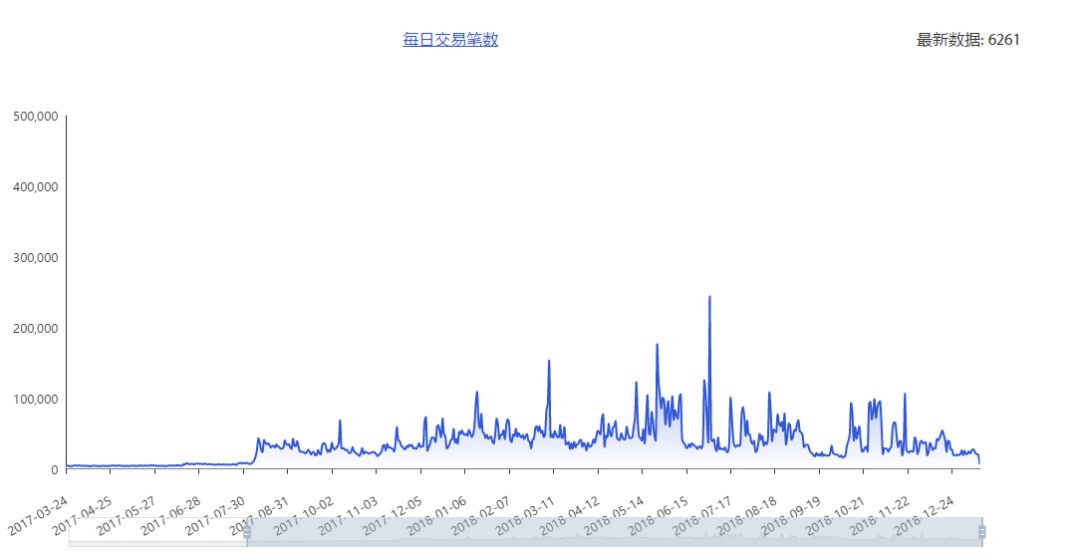

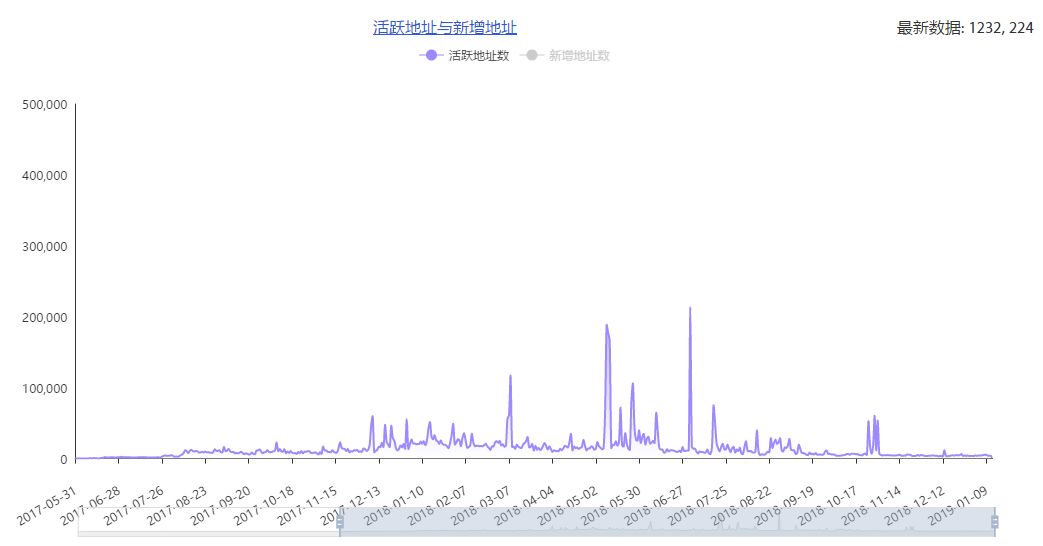

生态建设最直观的成绩则体现在主网数据上。根据区块浏览器Tokenview的数据,最近1个月NEO主网每日交易量为2万笔左右,每日活跃地址为4000-5000个左右,每日新增地址在400-700个左右,且均呈下降态势。

△NEO主网的交易笔数与活跃地址数趋势图 来源:Tokenview

与此同时,NEO的竞争者以太坊、EOS、波场等公链的主要数据保持着总体平稳甚至有所增长,且在多个数据的绝对值上远超过NEO。因此,NEO略显惨淡的数据难以主要归因于熊市的影响,可能更多的属于自身的原因。

从DApp发展情况来看,虽然区块浏览器显示NEO已经拥有近百个资产类型,但很多资产项目都没有进一步开发成型DApp,其他DApp亦因为实用性等原因未能进入主流视野,使用者寥寥。无论在各大钱包的DApp展示区,还是各大DApp收录网站,都极少出现NEO的DApp。 「这就好像有一个很大的商场,里面有很多商品在卖,却没有多少顾客。」Aaron形容称。

另外,NEO还通过NGC投资了大量区块链项目,去年至少发起了二十余起公开投资案例,但多数项目尚未与NEO产生实质协同,对NEO的DApp生态贡献微弱。

而对于EOS、波场等竞争公链,它们虽然也在实用型DApp方面推进缓慢,但通过大力发展博彩类游戏以及营销获得大量用户,从而在主网得到漂亮的数据表现。

「我们也正在加大对游戏领域的投入力度,希望成为游戏开发者的首选平台,但与发展博彩类游戏不同,我们更想吸引那些真正意义上可玩的游戏,比如回合制游戏或者沙盒类的游戏。」 NGD海外社区运营负责人曾程表示,「我们还打算为区块链游戏行业提供一些好的解决方案和基础设施。」

在最近一年,NEO还举办了多个奖励丰厚的区块链游戏大赛,试图吸引游戏开发者。据曾程透露,目前NEO已经上线三四款游戏类DApp,另外还有二三十款游戏正在开发。

NEO合作伙伴LAYA.ONE创始人汪阔对NEO的游戏战略表示赞同:「那些资金盘游戏并不算是真正的游戏,而且都是区块链行业既有的几万名持币用户在玩,NEO希望将传统游戏玩家引流过来,带动普通大众玩家进入这个市场。」

但其中仍然困难重重,NEO不仅面临着EOS、波场等公链对开发者与用户的争夺,同时区块链游戏行业本身也面临着许多尚未克服的困难。「 区块链游戏所有的支付行为实际上都是基于数字货币钱包的支付,但真正的玩家未必有钱包,所以如何搭建一个让传统支付方式顺畅连接到区块链世界中非常重要,而这方面还没有很好的解决方案。」LAYA.ONE创始人汪阔说。

欧霖则指出,区块链游戏对链的性能有较高要求,NEO可能会在出块时间、吞吐量等方面有些跟不上。

NEO生态建设的另一个短板在于第三方开发者匮乏,目前大量开发者都是基于NEO基金会的资助、投资或者大赛奖励前来,这的确起到较为重要的作用,但也显示出NEO尚不具有以太坊、EOS那般行业影响力。

虽然NEO长期以优异的社区建设而著称,但NEO的社区主要有两个类型,第一个是技术社区,他们过往更加热衷于编译器、区块浏览器、技术文档等主网及其配套设施,或者通过各种活动推广NEO技术,在应用开发层面较少涉足;第二个是持币者社区或者爱好者社区,他们主要因为NEO代币的涨势或者项目愿景而聚集,在NEO本身进展不顺的情况下很难在生态应用层面有所贡献。

另一个糟糕的问题则是NEO社区出现了重大分流。 17年底,由Onchain发起的本体项目正式诞生,而Onchain则是由达鸿飞、张铮文等NEO团队于16年初创办的盈利性公司,当时的官方称Onchain是小蚁的运营主体,主要负责小蚁系统的开发和运营,同时为其它金融机构提供区块链定制服务。

而在本体作为单独的公链诞生后,Onchain多名高管或技术人员都加入到本体项目中,包括Onchain首席架构师李俊、Onchain商务拓展VP杨文涛等,由于他们此前多数工作都围绕着NEO,此后NEO的人才实力以及相关业务不可避免地会受到冲击。

同时,该项目还吸引走许多原NEO社区的开发者、关注者,对 NEO的社区建设造成负面影响。 吕新浩则认为,目前本体社区表现甚至比NEO社区更加抢眼。

此外,NEO在这几年还有多位高管离职,转而创建其他项目,例如NEO联合创始人、现星云链联合创始人王冠以及Onchain前副总裁、现铂链创始人汪婷婷。前NEO基金会秘书长陶荣祺18年下半年转而担任子机构NGC的创始合伙人,但时常以研究机构X-Order创始人的身份出现在各大活动现场,而不是以NGC的身份。

「NEO内部鼓励创业,公司一部分人和很多志愿者都带着新想法组建了新团队,达叔也都非常支持。」 汪婷婷告诉链捕手(ID:iqklbs)。而在越来越多高层人士离开的同时,很少有某个行业大牛加入NEO团队的相关信息传出。

当然也有NEO体系的员工离职后继续为NEO生态做贡献,例如刘永新与李剑英,他们在了离开Onchain后成立了NEL新经济实验室,在NEO基金会的资助下,他们一方面协助开发NEO区块浏览器、钱包与SDK等,另一方面组织课程教学、线上交流群论坛和线下MeetUp等,成为NEO中国最大的开发者社区之一。

不过总体来看,NEO的生态建设很大程度上受此影响放缓了步伐,其原有价值被多次分流,同时在发展策略上迟迟未能找到突破口。

Aaron还进一步指出, NEO生态建设遇阻的深层次原因在于NEO的权力和权益都掌握在项目方手中,第三方开发团队不愿意在这样一条自由度很差的私链上开发新的Dapp, 因此其DApp项目是为了数量而建设,本质上并没有多少竞争力,「如果没有真正有价值的商品,怎么能吸引到顾客?」

「但NEO的先发优势还有很多可持续燃烧的余量,NEO在社区和运营方面也有一定基础,如果未来能够在开放度和自由度上做出改变,还是有一定发展前景的。」 Aaron补充说。

而在宣传与营销层面上,NEO的确也存在策略上的不足,未能与NEO的发展需求相适应, 多名NEO的前员工与现员工都向链捕手承认这一点。「NEO一直不太注重宣传,我当时在的时候,预算也是非常有限,只能利用自己的一些老关系和公关策略来扩大知名度。」汪婷婷说。

媒体人张季涞(化名)则指出,以太坊、EOS、波场等公链项目都有一个擅于摇旗呐喊、宣传造势的领袖,但NEO的达鸿飞虽然也业内很有名气,评价也很高,但他几乎很少在社交媒体发声或与公众交流,一般只是偶尔在社区或活动发声,而且话语传播性大多不强,这虽然只是个人行事风格偏好,但实际上也成为了NEO的劣势 。

04

尾声

总的来看,NEO正在经历一起危险程度不亚于其先行者以太坊的危机,在技术与生态层面都遇到程度不一的瓶颈。 「技术总是不断的迭代与淘汰,老一代公链起步比较早,但问题在于老一代公链为行业开拓了道路、指明了方向,新一代竞争公链看到后就能少走很多弯路,更快地往前走,这是老一代公链都会面临的问题。」某知名区块链项目创始人何煜(化名)指出,它们需要找到创新的路证明自己老而弥坚。

NEO3.0可能成为NEO的破局之道,不过NEO3.0至今仍没有清晰的时间表,从提案讨论到确定具体方案进行开发,再到落地上线,这恐怕也需要较为漫长的历程。在竞争越来越激烈的公链行业,这可能会给NEO的未来带去许多不确定因素。

Echelon Lending Hub Goes Live on Initia Mainnet With Cross-Chain Lending and Built-In Rewards

Echelon launches on Initia mainnet as a lending-focused appchain with cross-chain support, built-in ...

Michael Saylor’s $84 Billion Bitcoin Bet: How Is Strategy Doing On Its Current BTC Holdings?

Michael Saylor’s Bitcoin-first investment strategy has once again taken the spotlight after Strategy...

Cycle Network Announces Support for Impending Ethereum Pectra Upgrade

According to Cycle Network's latest announcement, it will support the approaching Ethereum Pectra up...