区块链社区的宿命:从现实组织到数字社群

如果说最近的区块链领域还有什么可以被称之为新闻的话,那么N多知名机构的濒临瓦解,无疑是吃瓜群众的一大看点,短短几个月内,区块链行业产能的出清达到了让人瞠目结舌的程度——年初还喜气洋洋,年底就凄凄惨惨。上午还社区维权,下午就企业欠薪,从一个另类的角度向人们诠释了什么叫做“币圈一天,人间一年”。但是,与去年年中大家兴致勃勃地围观行业名人之间的口水战不同,对于最近行业内所出现的企业与社区危机,包括媒体在内的各路机构都是一片沉默,因为在行业大趋势整体向下的情况下,谁也不敢保证,同样的事情会不会在几天之后发生在自己头上。

图:“币圈比较乱套,成天勾心斗角,今天高管下台,明天员工被炒,闹完薪资危机,又要弹劾领导……”

区块链领域商业组织的整体崩溃,实际上再明显不过地暴露出了一个现象:这个行业内商业组织的建构本身就存在问题。毕竟,如果是个别的企业或社区出现异常情况,倒也不是太让人意外,但现在的问题是这个行业内几乎所有的商业组织都人人自危,反倒是能够持续稳定运行的机构凤毛麟角,那就只剩下一种可能:不是参与到这个行业里的人不行,而是这个行业的发力方向出现了问题,就像一个人如果连一场小病都撑不过去的话,那八成是他的先天基因不良;而一类商业组织如果连稍微严苛一点的行业寒冬都熬不过的话,很可能是因为它们本身就建立在松散的流沙之上。那么,区块链商业组织究竟出了哪些问题?什么才是构建链上共同体的正确方向?而人们又该如何去落实它?为了回答这些问题,在继《公链三部曲》和《应用三部曲》之后,笔者开启了一个新的系列专栏文章,也就是《社区三部曲》,来较为系统地描述一下区块链商业组织目前存在的问题、未来的发展方向、以及其对整个行业可能产生的影响。本文为三部曲第一篇《区块链社区的宿命》的上半部分。

一、习惯的未必是准确的:企业与社区间模糊的边界

相信很多朋友都已经注意到,最近的区块链领域出现了一种非常有意思的现象:很多项目在创始人以企业的形式推进一段时间之后,忽然毫无征兆地就宣布撒手不管了,当然这种事情不能明着来说,而要有一个冠冕堂皇的理由:那就是把项目托付给社区。这样的事情发生得多了,久而久之便给人们留下了一种印象:那就是企业是中心化的,社区是去中心化的,两者之间是一种对立的态势,就算不对立,他们也是完全不同的两类组织。然而,在企业与社区具体哪里不一样的问题上,人们始终说不出个子丑寅卯来。这样一来,便涉及到了一个问题,企业与社区之间真的有特别明显的界限存在吗?相关的资料告诉我们,恐怕不尽然。

事实上,当我们查询“企业”与“公司”的含义与起源时便会发现,英文中的“公司、企业”一词(corporation),本身就带有“社团、团体”的意思,而中文就更有意思了,“公司”一词最早被广泛应用时,跟现在的这种法人营利机构根本没什么关系,它所指的其实就是明末清初闽粤两省的地方小黑帮,比如说“聚胜公司”、“兰芳公司”等,其性质跟现在人们所熟悉的什么斧头帮、三合会之流差不多,至于“社区”,本来就跟“协会”一样,是一个有点“XX是个筐,什么都能往里装”的、有点万金油性质的词,这里就不展开讲了。

图:中文中“公司”最早的广泛应用,其指的是南洋华人所建立的一个帮会组织

为什么会出现这样的结果?企业与社区这一对看似完全不同的两个词汇,怎么就稀里糊涂地产生了某种程度上的相通之处?要回答这些疑问,我们就要梳理一下企业的历史与过往。事实上,当笔者上网搜索企业的发展轨迹时,发现相关的信息是异常模糊的,举个例子:大家都知道,在人类的社会发展史上,有很多个“最早”,比如说最早的成型国家是古埃及、最早的商业银行是威尼斯银行,最早的纸币是北宋交子,这些时间点都异常清楚。但是唯独企业,你基本搜不到一个公认的“最早”。就笔者所见到的结果来看,网上的备选答案简直称得上是众说纷纭,其中包括成立于1347年的斯多拉·恩索(瑞典),成立于公元578年的金刚组(日本),成立于公元前400年的Murashu&Sons(巴比伦)等等等等。那问题来了,上面这些选项究竟哪一个才是正确的?答案是:都不正确。因为坊间对于“企业”的概念,本身就没有一个特别明晰的定义。按照《辞海》的解释,企业指的是“从事生产、流通或服务活动的独立核算经济单位”——所以你看,它并没有把拿到某种许可证、或是对股权进行怎样的处置作为是否企业的标准,只要有相应的经营活动便可,哪怕是一个小作坊也成。这样一来,便涉及到了一件很有意思的事情:那就是你永远也搞不清楚企业最早的发源地,因为只要有人的地方,就会有组织;而只要有组织,就需要相关的经营活动来维持生计。那按照词典上的定义,这些组织全都符合“企业”的概念。如此算来,企业的发展历史,大概要跟人类文明与社会组织的历史一样长。

图:拥有1400多年历史的金刚组,可能是人类现存最古老的企业,但绝对不是人类历史上最古老的企业

从这点来看,企业的雏形、以及其核心的本质,实际上本来就是各种各样的社群或者社团,在各国政府于近代陆续剥离掉它们的军事职能后,便形成了我们今天所见到的现代公司。由此你便不难理解,为何各个企业之间会有如此的天差地别,比如说互联网科技公司跟传统石油公司的画风就完全不同,因为不同的经营业务,决定了他们的组织架构是不可能相同甚至相近的。互联网行业的新生性与发散性,决定了程序员们必然天马行空与奔放不羁,而石油行业的传统性与严肃性,也注定了石油从业者肯定会一本正经和循规蹈矩。事实上,不仅仅是行业之间,即便是身处同一个行业的企业组织,也经常会因为所处的文化圈不同,而呈现出完全不同的基因与形态。举个例子:沙特阿美、新日本石油、中国石油这三家公司,它们虽然都是石油行业的翘楚,但孕育这些企业的不同文化背景,使得他们看上去像是基因完全不同的三个物种——沙特阿美(阿拉伯美国石油公司)堪称美国州政府的缩影,其不仅拥有独立于沙特和美国政府【注】的高度自治权、甚至还配有类似于“州防卫队”的安保武装力量;而新日本石油和其他的日本企业一样,颇像是封建社会中地方诸侯的变种,高管与员工之间如同领主与武士一般,都对彼此的忠诚度高度看重,轻易不敢炒对方鱿鱼,否则很容易受到国内的商业社会排斥。至于中石油就更不用说了,本身就是中国政府在机构改革时、从石油部中“政企分离”出来的产物,因此也保留了政府机关的一些习惯,比如说会定期开展相关的思想政治教育工作等。(【注】沙特阿美公司最早的两大股东就是沙特和美国公司,因此从理论上讲,是会受到沙特和美国法律的制约的。)

毫无疑问,不同的行业与文化,使得世界上的各类组织呈现出颇为多元化的形态,但这样一来,便涉及到了一个问题:那就是这些具有极大差异性的机构,如果想要对等地进行商业合作,若是不对自己的身份做出适当调整,在商业对接上会存在很大困难。举个例子,中国为什么在80年代要搞国企改革,把很多部委都改制为企业?一个重要的原因就是:在中方同外国公司进行贸易时,如果相关的机构坚持要以政府部委、而非企业的身份来打交道,相关的工作是很难继续下去的,比如说像石油部这样的政府机构,虽然拥有异常庞大的固定资产,但你无论如何也无法把它推向股票市场进行IPO,但如果你把它改成“中石油公司”,那就没什么问题了。尽管这家公司的画风,实质上跟政府部门也并没有什么太大的区别。

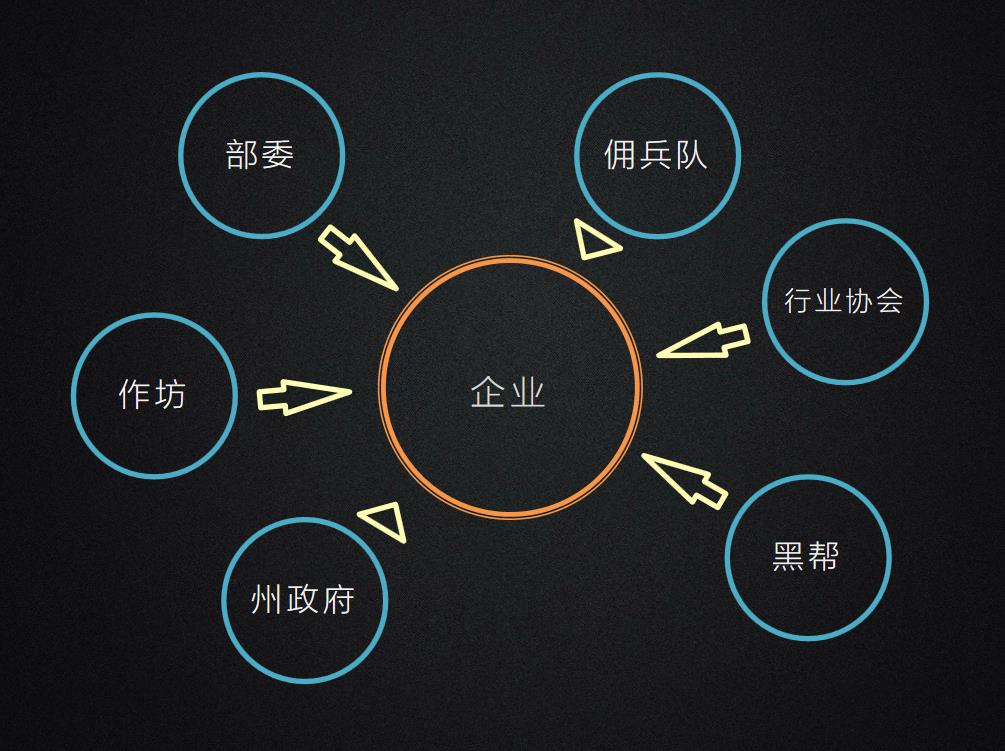

图:只有在改造成企业之后,上面的几种完全不同的组织才能打破基因隔离,实现顺利对接

同样的道理,用在世界各地的很多组织上同样适用,它们表面虽然都对外宣称“XX公司”、但画皮下面究竟是个什么东西还真不好说。由此可见,像“公司”也好,“企业”也罢,这些词本来就是人们在全球化的浪潮之下,为了让各种基因迥异的组织以对等的身份来快速对接,进而交换资源各取所需,所作出的一种文法上的妥协。就像国际社会经常会用“country”这个概念,来对王国、联邦、共和国、酋长国等各种完全不同的政体进行“一刀切”一样。说白了,其本质上都属于偷懒的作法。而“偷懒型速成”有一个最大的特点,那就是会让当事人贪小便宜吃大亏,类似于往英语单词上标同音汉字一样,也许能很快让菜鸟入门,但如果想要进行稍微深入一点的研究,马上就会误入歧途,就像十多年前很多民营企业家想把松下幸之助这类管理大师的经验用到自己的公司中一样,结果做到最后也没有几个能真正落地的。毕竟中日企业这两类组织的基因本身就千差万别,你想把日本企业的器官移植到中国企业的体内,不产生强烈的排异反应已是万幸,想要妙手回春更是一厢情愿。归根到底,还是因为思想上拄着“企业”这个称呼的拐拄得太久,反而忽视了企业真正的本质,进而陷入“大家都一样”的思维陷阱了。由上面的分析可以看出,当我们评判区块链这一新生领域中的企业时,很难用其他行业的公司来进行对比评判,因为最前沿的行业,它的商业组织形态必然是我们前所未见的,正如你不能在90年代的时候,通过将互联网公司与石油公司进行对比,得出前者“无组织、无纪律、无前途”的结论。然而有一说一,目前所见到的区块链企业虽然在某些方面也堪称活久见,甚至屡屡突破人的心理底线,但它们肯定不是这个行业最理想的组织形式,那其存在的问题究竟在哪里呢?老实说,这个问题看上去很小,实际上却很大,以至于如果要对其进行回答,我们必须梳理一下人类社会组织的发展历程,毕竟,只有深刻地了解过去,才能够更好的预测未来。

二、仅仅是表面的共识:社会组织的三层基础资源

我们还是来回顾人类社会组织的发展历史。在主流的话语体系中,人类的发展是一段波澜壮阔的伟大历程,无论是从人类生命的长度还是宽度来看,科学发展给社会带来的推动可以说是有百利而无一害。然而所有的馈赠都在暗中标好了价格,这种“人或最赢”的话术似乎忽视了一点:那就是世界上没有免费的午餐。人类社会发展所带来的成本之一,暗藏在人际关系与社会组织关联度的逐渐瓦解之上。换句话说,人类历史的发展既是一个生活质量逐渐提高的过程,同时也是一个社会组织度逐渐衰退的过程。只不过前者的得到往往是看得见的,而后者的流失往往是看不见的。直到近年来,社会才猛然察觉到相关的迹象:譬如包括手机在内的通讯工具正在拆散包括家庭在内的传统社会组织,直到这时,人们才想要去进行一些补救的措施,比如打造所谓的“无手机校园”等。然而医学知识告诉我们,当病灶已经发展至能让你从外部就察觉到的程度时,往往就已经无药可救了。科技的进步与社会的发展也是如此,而它所产生的结果,自然也是不可逆的。

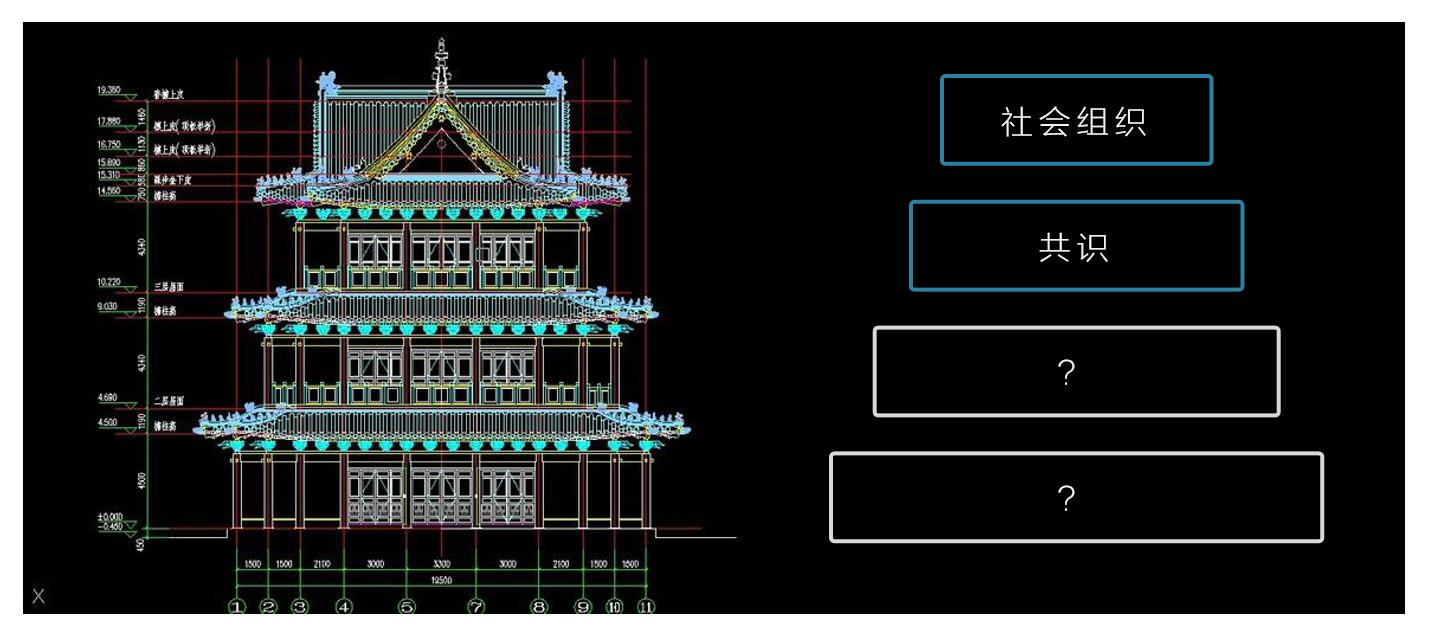

那么,人类科技的发展进步究竟是如何一步步削弱社会组织度的?要回答这一问题,我们需要对社会组织的基础进行一个检视。事实上,如同恶性肿瘤在爆发之前,其病灶往往会在内脏器官上潜伏多年,并逐步侵蚀人的健康细胞一样;科技发展对人类组织的瓦解也不是一蹴而就的,在包括“手机拆散家庭”这类的事情出现之前,它其实已经经历了一个相当漫长且复杂的酝酿期,而其所针对的目标,同样也是社会组织的底层根基。毕竟,正如建筑的华丽屋顶需要梁柱、墙壁、地基等设施共同支撑、而不可能平白无故的悬在空中一样,社会组织也是要以诸多社会资源为基础来进行构建的。在本篇文章中,笔者认为,无论是企业也好,还是社群也罢,支撑这类社会组织持续运行的社会资源总体来说有三层。这其中最上面的一层,是过去一年间、被币圈无数次提起的一个词——共识。

图:共识等社会资源对于社会组织的支撑作用,相当于梁柱与地基对于华丽屋顶的支撑作用

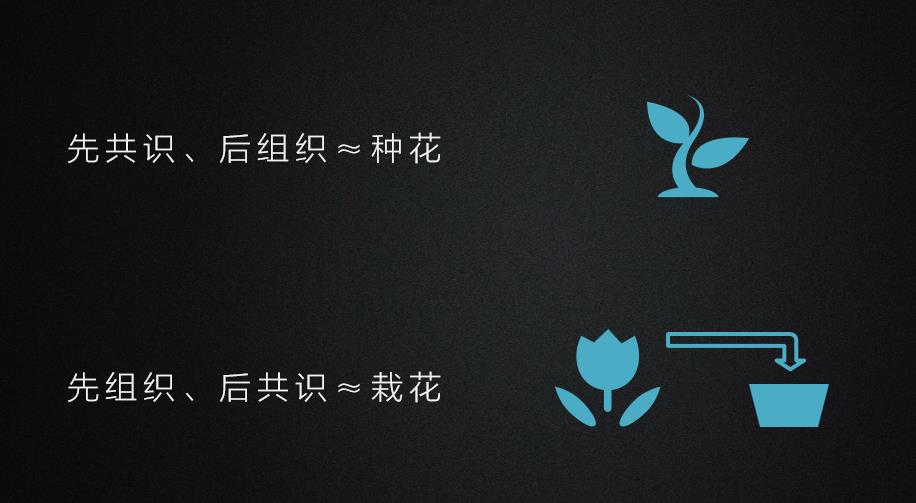

随着“共识机制”一词伴随着比特币的出现而为人所知,“共识”一词在沉寂了数年后,再次于中国社会中广为流传,不过严格来说,“共识机制”和“组织共识”这两个词之间有着非常大的差异。当然也可以认为,区块链中的“共识机制”,是那种决策机制与执行动作都最为简单的,可以被轻易数字化与程序化的共识(算力比拼与信息记录)。不夸张的讲,在过去的一年多时间里,绝大部分的区块链社群组织做的最多的一件事情,就是寻找共识。在很多圈外的人看来,这样的事情简直是不可思议的,因为传统行业的结社模式,一般是先形成共识、再有组织,此种推进方式的好处是:组织会有一个比较成熟且稳定的发展根基与方向愿景,整体结构相对来说比较稳定,即便有对这些组织不感兴趣的人误打误撞地闯了进来(比如说很多找不到理想工作的应届毕业生),也可以通过“回顾历史+展望未来”式的行业或企业教育,让这些新人感觉到自己正在做一件顺应历史大潮、能够改造世界、且独一无二的事业,从而使得企业可以在对方的思维里植入早已封装好的模块化共识,最终心甘情愿地为这些工作而奉献自己的时间。

但是,在区块链行业,这一过程可以说是正好反了过来,也就是先形成组织、再去找共识(具体原因后文会提到)。这样的发展模式显然是诡异无比的。打个比方:前面我们曾经提到,共识是社会组织的底层基础资源之一,因此对于传统行业来说,“先共识、后组织”的模式,大概相当于通过把花种撒到土里来种花,届时花朵将会按部就班地逐渐成长,相对来说比较容易。而区块链行业的“先组织、后共识”,则相当于把一枝断花栽在土里后、盼着这支花在底层基础欠佳的情况下存活,其难度可以说是非常之大。而现实也证明了笔者的这一论断——在长达将近一年的时间里,各种区块链微信群往往最活跃的时候就是扯皮和互撕,除此之外,几乎再没有对行业做出任何正面的贡献。直到现在,区块链社区的共识究竟为何物,都是一个没有答案的问题。

图:两种组织发展模式的对比

为什么“区块链社区共识”会成为这么多社会名士的滑铁卢?原因很简单,他们虽然感知到了社群的基础是共识,但却没想到“共识”也是需要别的东西来支撑的,换句话说,他们并未意识到共识下面还有其他更深层的社会资源。这一下就变得很麻烦了——如果说传统行业的结社形式相当于往土里撒花种,在这个过程中,你可能不需要知道花的底层结构(比如说根茎)有什么用,甚至可能都不需要知道有什么东西;但对于区块链行业来说,他们的结社形式相当于把一枝成型的花栽到土里,让其稳固的生长,这样一来,你必须知道花的底部是什么结构,如此才能把它的整个部分都移植进去,否则的话,你很有可能会只把花朵和花茎砍下来插到土里,结果自然是必死无疑。三、支撑着共识的根基:共同体与共同记忆

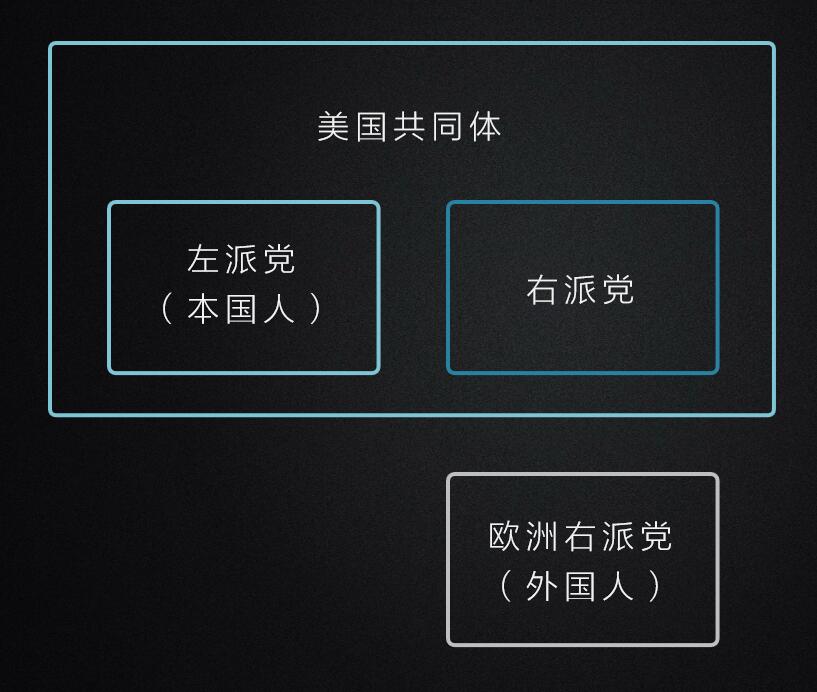

那么,社群共识的下面还有哪些必要的条件呢?具体来看,支撑了社会组织的第二层资源、同时也是共识的基础,当属“共同体”。只有一个相对稳固的共同体之内的成员,才有可能会形成有着较多思维交集的共识,用一句通俗的话讲,就是“只有在共同体内部才分左右”。如果讨论问题的双方不在一个共同体之内,那他们至多只能有某个点上的交集,而不可能在某一层面上形成贴合与共识,因为彼此之间的差距太大。

举个例子:现在很多媒体都会极力渲染美国驴象两党之间的争斗,使得很多人产生了一种感觉:美国社会从上到下都是高度分裂的,我们是可以通过离间他们来从中渔翁得利的。比如一些欧洲的右派人士就会觉得,既然自己跟美国当前执政的右派在很多观点上有相似之处,那么自己兴许可以利用双方政见相似的“亲密关系”,跟美国签订一些有利于欧洲的协定等等。殊不知这种看法完全是一厢情愿,就算美国和欧洲都有右派政党,但相比之下,这两者之间的关系也远不如美国左右两党之间的关系亲密——尽管后者的立场相互对立,但在美国人看来,就算我们两党分歧再大,也都同属美国这样一个共同体,而你虽然也算是个右派政党,但却是外国人,跟我们不是一个共同体的,所以我们可以看到,即便美国人再开放,内部斗争再激烈,也绝对不允许共同体之外的势力来干涉他们内部的事务,如果某党派领袖如果敢接受外国资金,即便他的目标并非出于私利,而是为了本党的竞争考虑,也立刻会遭到包括党内势力的各方舆论猛烈轰击。

图:美国保守党眼中的世界

同样的情况,放到区块链行业依然适用。我们都知道:区块链领域是分很多派别的,比如说币圈和链圈,以及币圈内部的“比特神教”和“EOS神教”等等等等,而各派之间的争论也是非常激烈:从区块链需不需要数字货币,再到POW和POS谁才是未来……但是请注意:上面这些旨在于达成共识的争论,都要建立在一个大前提上——那就是所有的讨论只能在区块链行业这个共同体内部进行,而不可能把圈外的人拉进来,即便双方在某一个点上有共识也不行。拿前一段时间比较火热的比特现金为例,就算很多BCH的支持者再看不上BTC的性能,也绝对不会和郎咸平这样的“币黑”在同一条战线上去攻击BTC的,因为在人们看来,虽然区块链行业是一个开源的松散圈子,但像郎教授这样的人已经通过自己的言行跟这个领域划清了界限,那他就已经跟我们不属于一个共同体了,彼此之间自然也没啥可说的,毕竟话不投机半句多。在有些读者看来,这样的现象是很难理解的:虽然美国的左右党派都是美国人,但美国和欧洲的右派都是保守势力,怎么就不能抱团呢?同理,虽然比特币和比特现金的信徒们都是币圈人,但比特现金的支持者和郎咸平都对比特币颇有成见,他们为什么就没法联合起来呢?这个问题的答案,其实就在支撑着社会组织的第三层资源、也是最底层的基础上,那就是共同体成员之间的共同记忆。

很多朋友可能之前都听过这样的事情,那就是有些人在出国移民后,虽然拿到了该国的国籍或者绿卡,但却依然没有办法融入当地的社会,只能在一些零星的场合(比如商场购物)跟当地人进行蜻蜓点水般的交流,进而产生自己“并非这个国家共同体一员”的苍凉与孤独感,到头来还是只能跟母国侨民打交道。出现这一现象的原因就在于:就算你改了国籍,外语10级,还成功的和当地人聊上了天,但他们的经历你插不上嘴,你的经历他们也不会懂。几乎可以说没有任何可以深入交流的共同语言和话题,顶多是抱着猎奇的心理,互相了解一下对方的经历之后一拍两散。也就是只能空有共同体之名,而无共同体之实,但这样的现象到了下一代就会大有好转,因为他们的子女和当地人的子女是拥有对于出生地和成长经历较深的共同记忆的,所以这些年轻人之间尽管肤色民族不同,却仍有可能会形成共同体,典型的例子就是美国和加拿大这样的移民国家。上面的这个例子,再明显不过的体现了一个道理:那就是共同体是建立在共同的记忆之上的。共同记忆越深刻,所形成的共同体就越坚实。美国的右派为什么愿意跟左派坚守美国这个共同体,而不愿意跟像德国这样的欧洲右派去搞“全世界保守主义联合起来”这样的共同体?因为他们跟左派党人之间拥有更多的共同记忆——他们都出生成长在美国,在美国的机构里任职多年,甚至可能还曾经一起作为美军上过战场,然而跟欧洲右派党人之间,他们的共同记忆则就比较匮乏,至少没有跟左派党人的共同记忆那么深厚。区块链行业也是一样的,BTC和BCH的支持者们就算吵得再厉害,但在他们看来,大家都有过研究投资比特币、心惊胆战地看着K线上蹿下跳的记忆,所以在币圈这个范围内,双方尽管见解不同,但都是“自己人”,然而你郎教授又算哪根葱?只不过是凭着一纸资料,就断言比特币如何如何没有价值的门外汉而已,跟我们完全不是一路人。

图:江卓尔就算再对比特币有看法,怕是也不会跟郎咸平站到同一条战线上

从这点来看,欧洲的右派挤不进美国人的共同体,而郎咸平也挤不进币圈的这个共同体,是非常顺理成章的。因为双方没有共同的记忆可言。这里需要指出,所谓的“共同记忆”不一定非得要求人们彼此之间要同时处在同一个场景当中,比如说像“一起扛过枪,一起分过赃”这样“人生四大铁”式面对面接触与交流的经历,而只要有着较高的相似程度就可以。比如说:某些人在外地遇到口音相似的同乡会觉得亲近,就是因为他们都曾经在老家生活过很长的时间,因此也拥有共同的记忆,尽管这两个人可能在地理位置上隔得很远,而且生活的时期也互不重合,但这并不妨碍他们彼此的记忆有着非常高的相似度。四、工业革命的副作用:共同记忆的瓦解史

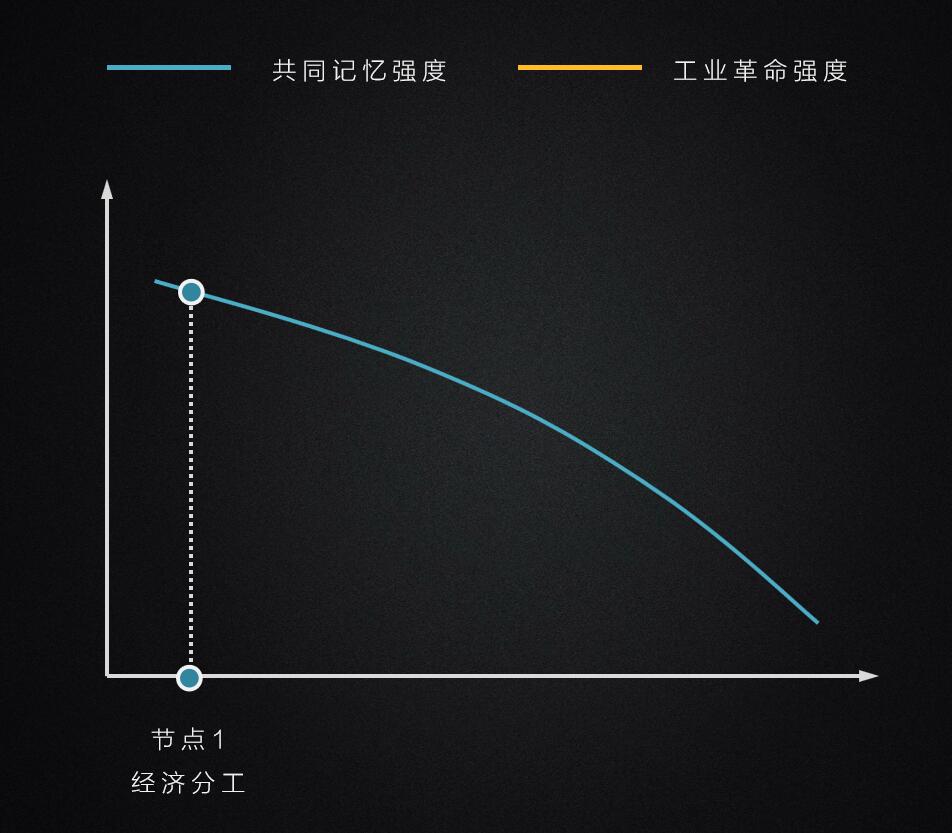

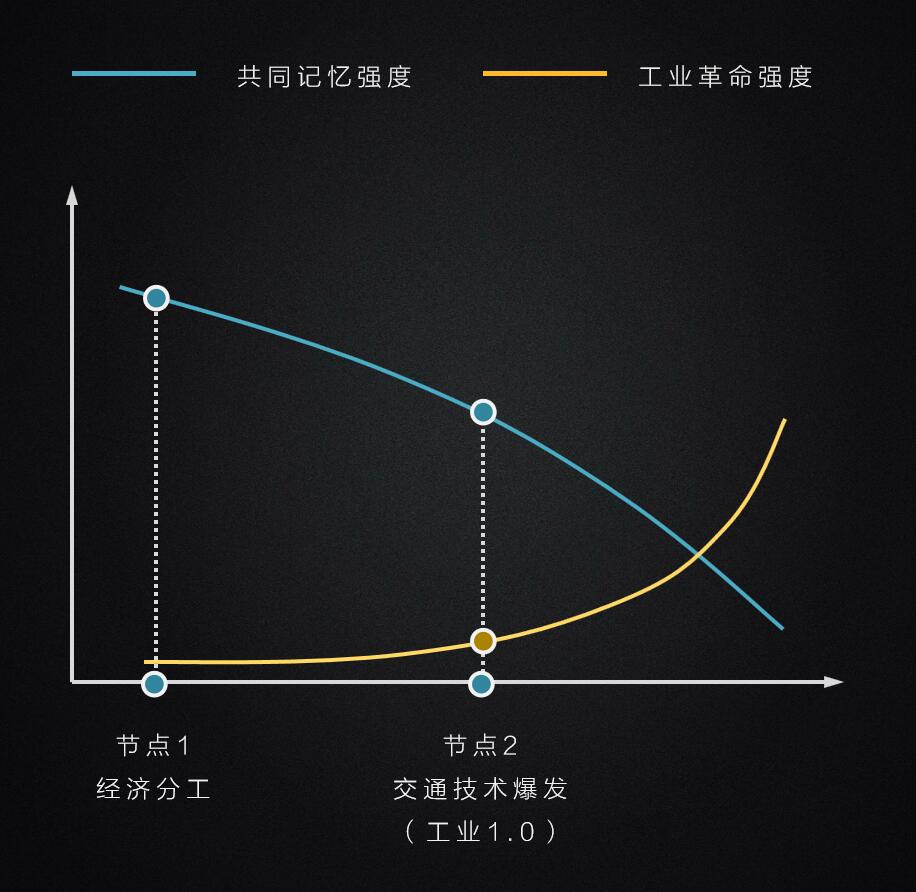

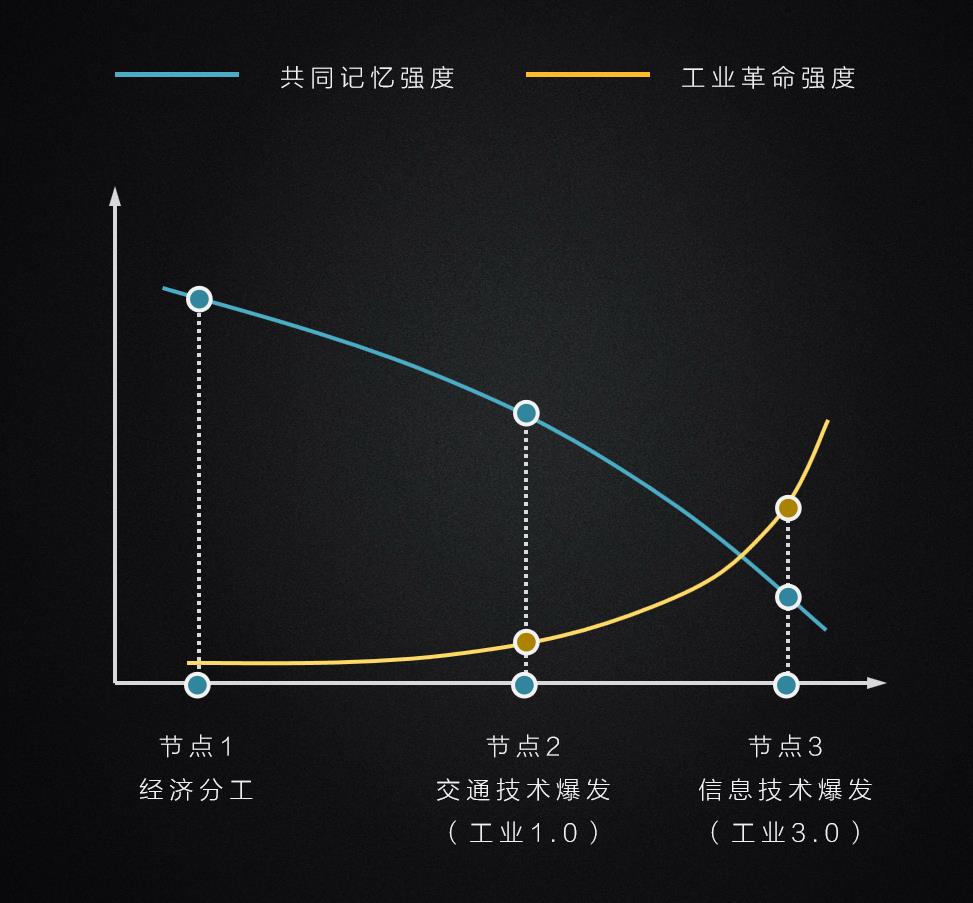

在大致了解了构成社会组织的三层基础结构之后,我们还是回到人类发展对于社会组织的影响上来,在上文中我们曾经提到:正如疾病对于人类肌体的瓦解是由最微小的细胞开始;科技影响人类组织的过程也是从其基础开始的,而其所切入的角度,则是社会组织三层基础资源的最底层——共同记忆,进而影响共同体的构建以及共识的达成。具体来看,在科技发展的过程中,曾经出现过三个比较明显的节点,从而促使共同记忆的强弱程度甚至是产生机制都发生了明显的转变。顺便说一句,这三个节点中的两个都与工业革命有交集,从而间接说明了科技进步与人类组织发展之间紧密的反比关系。

我们首先来看第一个节点,也就是经济分工与产业集群的产生。

严格来说,在人类发展最早期的时候,你很难说哪个地区的人类组织更有凝聚力、其自发的行动能力更加一致,因为即便是世界上工业化与城市化进程最早的欧洲地区,当时的人类也是以原始部落的蛮族形态存在的,由于运输与通信技术的限制,人与人之间在地理位置上必须保持在一个比较近的距离之内,以便于交换物资或信息,由此产生的紧密共同记忆,我们称之为基于地域的共同记忆。对于这时的人类来说,由于离开了集体便很难单独生存,所以他们可能终其一生都不会进行大规模的迁移,即便是现在,很多偏远山村的老人,一辈子都没有离开过他们所住的地方。请注意:此处的迁移更多的指的是广义上的、社会组织之间的迁移,比如说从一个部落跑到另一个部落去谋生,而不是像游牧民族那样比较狭义的迁移,也就是地理位置出现了变化,但组织成员基本上没有大的调整。

但是,经济分工的出现,以及货币体系的初具雏形,使得人类开始具备了即便不借助原有的社会组织资源、也可以谋生的能力,在这样的情况下,最早的大中型城市出现了(此处的“大”指的是在当时的时代背景下相对而言),而这种经济相对繁荣的地区,由于具备相对较高的生活质量,本身就有吸纳人流的能力,由此一来,越来越多的人开始离开自己原有的、位于经济不发达地区的社会组织、前往相对繁荣的城市、也就是新的社会组织谋生。基于地域的共同记忆,自此开始出现了松动。如果说社会分工所带来的产业集群聚集效应给了人们进行地理迁移的动力,那么交通技术的发展、尤其是工业1.0蒸汽机发明所带来的铁路大爆发,则是通过大幅增加人类活动的半径,给予了人们更多迁移的可能。这就是人类组织变革的第二个节点。

关于经济分工与交通技术发展的关系,我们这里可以做一个类比:前者像是水坝落差,后者则像是水渠。产业集群+交通主干的组合,相当于一个巨大的水坝打开了水闸,接下来所发生的事情,自然就是人口沿着交通线开始大范围的喷流而出。具体情形,相信近年来目睹高铁如藤蔓般发展的读者们都深有体会。而每一次地理位置的成功迁徙,都意味着当事人需要在当地重新构建共同体、达成共识、并在此基础之上发展出能够容纳自己的社会组织,至于在上一个地方所积累的社会资源、或者说共同记忆,很多时候在新地方是用不上的,毕竟绝大部分的人你都不认识。

严格来说,地理位置的迁移并不是共同记忆构建的致命阻碍,类似的现象在世界历史上已经发生过很多次,譬如欧洲人向新大陆的大规模移民。而即便是需要在新的地域上重新构建自己的社会关系,只要有足够的时间积累,重建社区成员的共同记忆也并非不可能,毕竟一回生二回熟,人与人之间的关系总是会变得更加密切的。美国就是典型的例子,他们的第一代移民对于陌生的土地以及邻居可能还有些生疏,但第二代移民就敢于拿着火枪为了这块土地奉献生命了,譬如南北内战中的弗吉尼亚军团。

然而,当代社会的地理迁移与过去有一个最明显的不同:那就是随着交通技术的空前发达,在同样长度的时间内,现代人进行的迁移次数要远远高于过去。举个例子,对于很多人的上一辈来说,一生中搬一两次家就已经算是很多了,但现在很多年轻人在毕业后没几年的时间里,就已经因为工作的变动,而换过了好几个住处甚至是好几个城市。这种大范围的转移固然潇洒无比,但其成本也很明显:那就是你很难在当地形成一个有着较高凝聚力的组织或社群,因为这种蜻蜓点水般的短时间驻足,很难积累起足够的共同记忆。譬如很多人就经常感叹,自己在某某城市无依无靠,纯属一个过客,就是对这一现状的准确表述。

毫无疑问,交通技术的发展,极大程度地削弱了基于地域的共同记忆,但严格来讲,这多少也就是共同记忆强弱的问题,如果一个人有幸能够在一个地方呆上几年,也不是完全没可能与周边社区住户形成基于地域的共同记忆。然而接下来的一轮技术发展,则直接把这个问题变成了地域共同记忆有无的问题,可以说是把最后的一点火星也摧毁掉了,这一技术就是被称作工业3.0的、以互联网为核心的信息革命。

在《区块链:数字世界的最后网红》一文中,笔者曾经提到一个观点,那就是包括互联网在内的信息技术,它在两个方面极大地改善了物理世界的用户体验:一是把可能会增加他们行动成本的事物进行了中心化管理,二是将过去中心化机构独享的权力下放给了去中心化的个体。这使得当下社会中单独个体的能力变得空前强大,不夸张的说,一个居民社区的住户,在与周边其他人不进行任何语言交流的情况下,进行正常的生活那是一点问题没有。当代都市语境中彰显个体能力的“全能超人”、“女汉子”等流行词语,很大程度上便是拜互联网技术所赐,一个看似不起眼的个体,可能仅仅凭借一部手机,就能够完成非常不可思议的事情。

但是,众所周知,强大的能力往往需要付出代价。而互联网赋予给个体强大能力的代价,就是社区内部个体之间交流的断裂,以及基于地域的共同记忆的彻底瓦解。以具体生活经验为例,相信很多朋友都有这样的感觉:那就是在搬到大城市工作之后,不要说小区里的街坊邻居,很多时候就连同处一居的租友怕是都说不了几句话(除非起了争执),在传统的基于地域的共同体中,这样的事情简直是不可想象的,哪怕你是个自闭症,也必然会因为需要进行资源交换,而跟社区周边的居民进行或多或少地交流,但在互联网的世界,这样的线下交流却变得完全没有必要。就好像在几十年前的时候,流川枫或是宇智波佐助这样的孤僻者往往会作为社会奇葩而存在,然而你现在放眼望去,满大街都是这样的冷漠脸,这倒还真不是因为他们故意耍酷而有意为之,而是社会发展与科技进步的必然产物。图:部分社会人士对手机等互联网技术影响社会组织的抵触,是一种无用却又无奈的挣扎

然而,作为一种天生需要交流与倾诉的生物,人的社交行为是不可能因为线下关系的断裂而停止的,他们依然会渴望扎堆到人多的地方去获取新的信息,如同水域需要活水一般。只不过这一次的交流对象,已经不是在现实中地理位置较近的人,而是互联网上未曾谋面、但观点更加相近的网友们,自此,基于线下地域的共同记忆,终于出现了完全崩解的可能,它的构筑方式逐渐转移到了互联网线上,而构筑的根基也变成了彼此间相近的观点、而非相近的地理位置——这就是基于信息的共同记忆。图:社会组织共同记忆与人类工业革命之间的反向关系

不夸张的讲,在过去的几十年里,甚至可能仅仅是十几年里,人类共同记忆构建的改变程度,其迅猛之势可能要远超过人类有文明以来的数千年历史,然而正如我们前面所提到的,共同记忆是人类组织最底层的基础资源,而它的猛烈变革,必然会影响到上层的共同体、最上层的共识、以及顶层的人类社会组织,在这场风暴中,没有一个人、或是一个组织可以独善其身。

那么,这一变化的方向又会朝着什么样的趋势发展呢?区块链组织(包括企业与社群)又会在这一轮风暴中受到什么样的影响呢?在下一期的文章,也就是《区块链企业的宿命(下)》当中,笔者将会给大家公布这一问题的最终答案。

Trump’s Treasury Pick Scott Bessent Moves to Divest Bitcoin to Avoid Conflict of Interest

The post Trump’s Treasury Pick Scott Bessent Moves to Divest Bitcoin to Avoid Conflict of Interest a...

Top 10 NFT Collections with Surging Activity Over the Past Week

Cryptoslam.io reveals the top 10 NFT collections this week, including DMarket, Azuki, and Guild of G...

Meta Shareholders Call for Bitcoin Reserve to Combat Inflation

Meta shareholders urge adopting Bitcoin as a reserve to counter inflation, citing cash devaluation a...