原文作者:Lemniscap

原文编译:Saoirse,Foresight News

更精简的 L1 及其性能型与对齐型 Rollup 方案

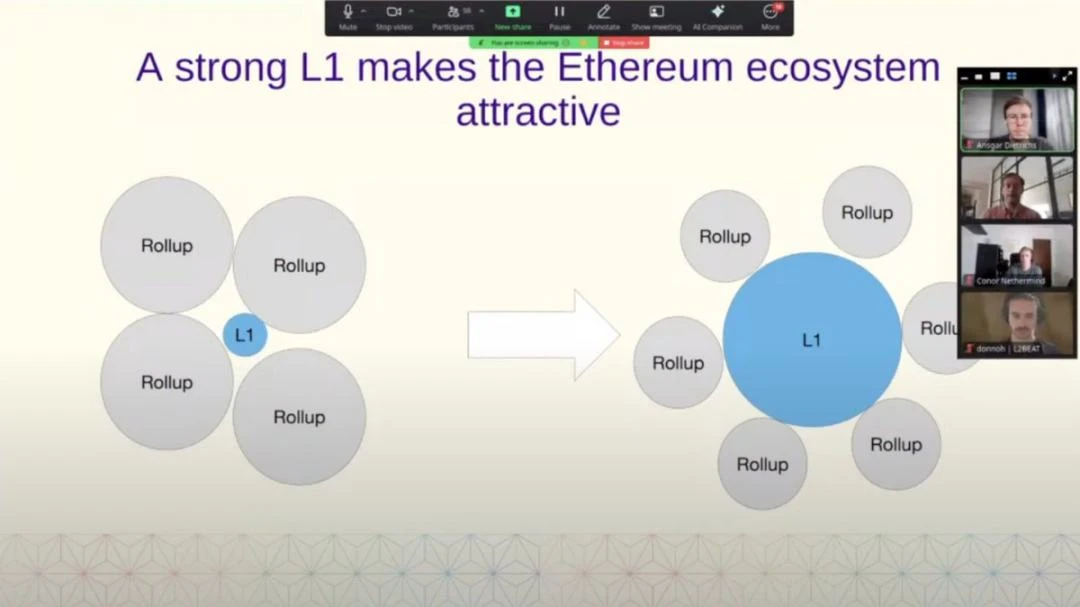

以太坊始终致力于保持可信中立性,同时让更高层级的创新蓬勃发展。早期讨论勾勒出「以 Rollup 为核心的路线图」,即底层网络将逐步简化并固化,以便多数活动可迁移至 L2。然而,近期发展表明,仅作为最小化的共识与数据可用性层是不够的:L1 必须具备处理流量与活动的能力,因为这是 L2 最终依赖的根基。这意味着需要更快的区块生成速度、更低廉的数据成本、更强大的证明机制,以及更优的互操作性。

L1 的活跃度提升将带动 L2 的活跃度增长,可谓水涨船高。

来源:https://www.youtube.com/live/EvYRiFRYQ9Q?si=bsLWGA6FP9pi2vqI&t=477

即将到来的 Beam Chain 共识机制重构,旨在实现更快的最终确认速度与更低的验证者门槛,在提升原始吞吐量的同时,进一步强化以太坊的中立性。与此同时,已有提案考虑将活动从日渐陈旧(且「日趋复杂」)的以太坊虚拟机(EVM)迁移至 RISC-V 原生虚拟机,此举有望在保持与传统合约互操作性的前提下,大幅提升证明者的效率。

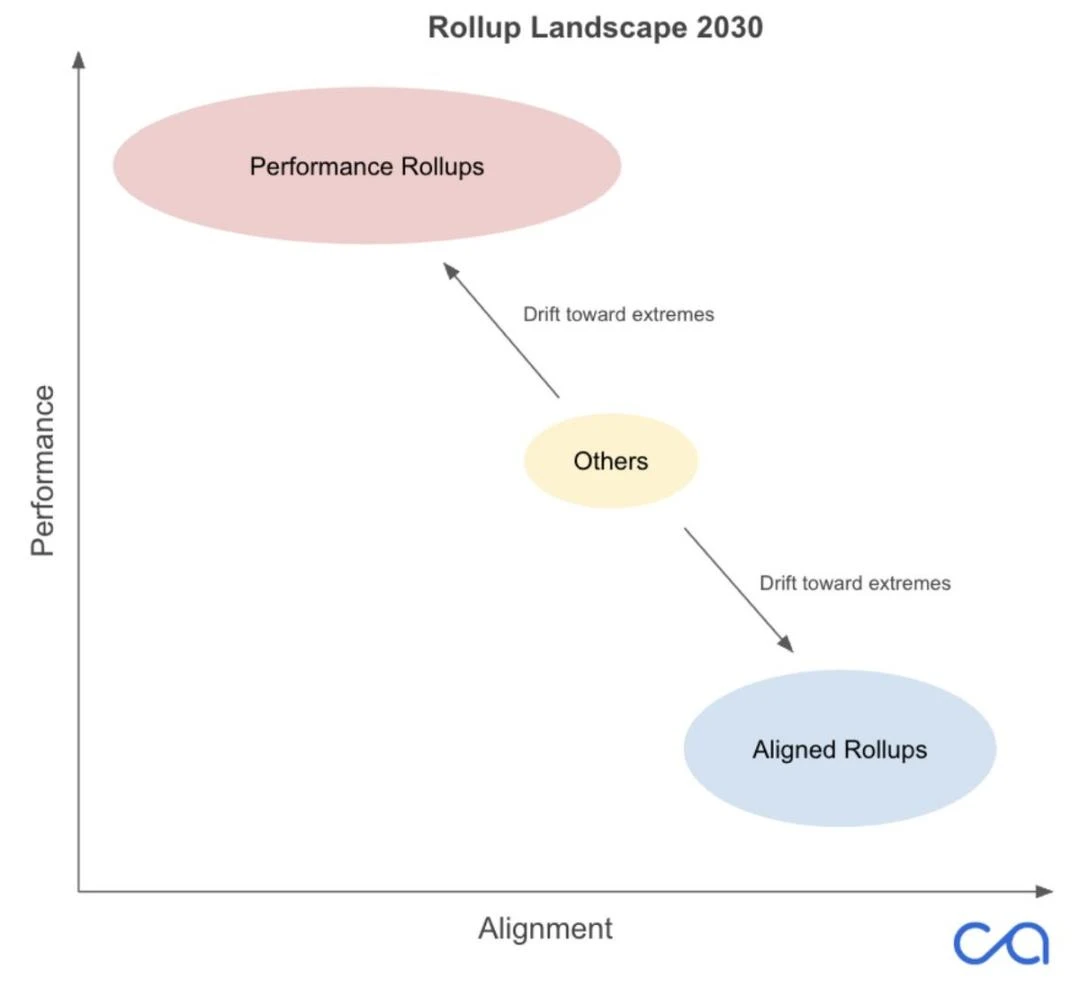

这些升级将重塑 L2 的格局。到 2030 年,我预计以太坊以通用 Rollup 为核心的路线图将在一个范围内向两个方向整合:

-

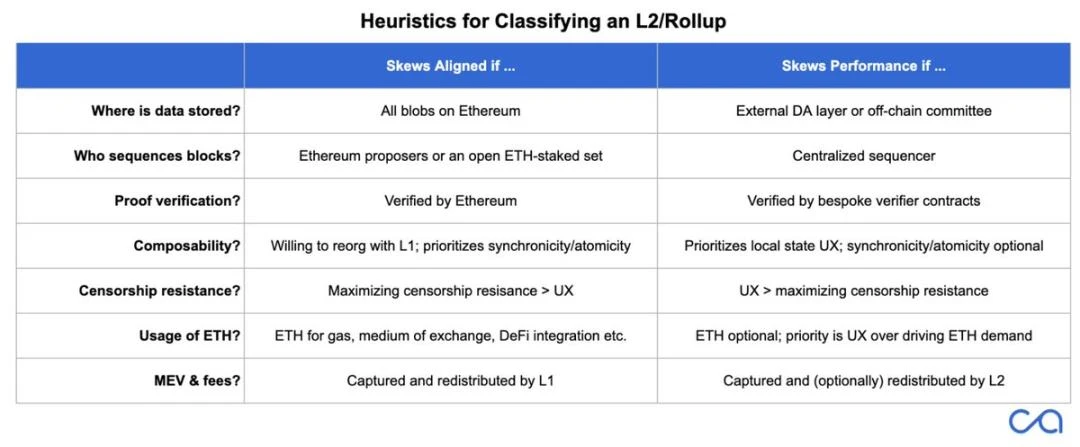

对齐型 Rollup(Aligned Rollups): 优先实现与以太坊的深度整合(例如共享排序、原生验证),在最小化信任假设的前提下充分利用 L1 的流动性。这种关系具有互利性,对齐型 Rollup 可直接从 L1 获取可组合性与安全性。

-

性能型 Rollup(Performance Rollups): 优先追求吞吐量与实时用户体验,有时会通过替代数据可用性层(DA 层)或授权参与者(如中心化排序器、小型安全委员会 / 多重签名)实现,但仍以以太坊作为最终结算层以获取可信度(或用于市场推广)。

在设计这些 Rollup 方案时,每个团队都需权衡以下三个方面:

-

流动性获取: 如何在以太坊及可能的其他 Rollup 方案上获取并使用流动性?同步或原子级可组合性的重要性如何?

-

安全来源: 从以太坊转移至 Rollup 的流动性应在多大程度上直接继承以太坊的安全性,还是依赖于 Rollup 提供商?

-

执行表现力: 以太坊虚拟机(EVM)兼容性的重要性如何?鉴于 SVM 等替代方案及流行的 Rust 智能合约的兴起,EVM 兼容性在未来五年是否仍将重要?

Rollup 谱系上的两极分化

Rollup 项目逐渐向两个极端聚集。一端是高性能 Rollup,它们能提供最大吞吐量和用户体验(高带宽、低延迟),但与以太坊 L1 的耦合度较低;另一端是以太坊对齐型 Rollup(例如基于 L1 的 Rollup、原生 Rollup、超声 Rollup,参考 链接 ),这类 Rollup 充分利用以太坊的安全性、数据与共识机制,优先保障去中心化、安全性和可信中立性,但受 L1 设计限制,会牺牲部分性能。而处于中间地带、试图平衡两者的 Rollup 可能难以竞争,最终会向两极之一靠拢,面临被淘汰的风险。

图表左上角的 Rollup 侧重性能:它们可能采用中心化排序器、替代数据可用性网络(DA 网络)或特定应用优化,以实现远超常规 L2(如 MegaETH)的吞吐量。部分性能型 Rollup 会在对齐性上更靠右(例如,通过采用 Puffer UniFi 和 Rise 等基于快速预确认的技术,瞄准右上角的「理想目标」),但其最终确定性仍取决于 L1 的规范。相比之下,右下角的 Rollup 则最大化与以太坊的对齐性:将 ETH 深度融入手续费、交易和 DeFi;将交易排序和 / 或证明验证固化在 L1;并优先考虑可组合性而非原始速度(例如,Taiko 虽朝此方向发展,但也在探索许可式预确认以优化用户体验)。到 2030 年,我预计许多「中庸」的 L2 要么转向上述某类模式,要么面临被淘汰的风险。用户和开发者会倾向于选择高安全性、与以太坊对齐的环境(用于高风险和可组合的 DeFi 场景),或高可扩展性、为应用定制的网络(用于大众用户应用)。以太坊 2030 年的路线图为这两条路径都奠定了基础。

「对齐性」的定义存在争议,尚未达成共识。就本报告而言,以上是对「性能」与「对齐性」的简要分析框架。前文图表基于此定义绘制,未必适用于其他对「对齐性」的解读。

为何中间地带会消失?

网络效应会推动市场向更少、更大的枢纽聚集。在加密货币这类网络效应起主导作用的市场中,最终可能会形成少数赢家主导的格局(就像我们在 CEX 领域看到的那样)。由于网络效应会围绕一条链的核心优势凝聚,生态系统往往会向少数「性能最大化」和「安全性最大化」的平台整合。一个在以太坊对齐性或性能上仅做到半吊子的 Rollup,最终可能既得不到前者的安全性,也无法拥有后者的可用性。

随着 Rollup 技术走向成熟,经济活动会根据「所需安全性」与「获取安全性的成本」之间的权衡形成分层。那些无法承受结算或治理风险的场景,比如机构级 DeFi、大型链上金库、高价值抵押品市场等,可能会集中在继承以太坊完整安全保障与中立性的链上(或以太坊 L1 本身)。而另一端,那些面向大众的应用场景(如 Meme、交易、社交、游戏、零售支付等)则会聚集在用户体验最佳且成本最低的链上,这类链可能需要定制化的吞吐量提升方案或中心化排序机制。因此,那些「速度尚可但非最快、安全性还行但非最优」的通用链,吸引力会逐渐下降。尤其是到 2030 年,若跨链互操作性能让资产在这两类场景间自由流动,这种中间地带的生存空间会更有限。

以太坊技术栈的演进

以太坊整个基础层(从执行、结算、共识到数据可用性)都规划了重大升级,旨在提升 L1 的扩展性,并更好地适配以 Rollup 为核心的发展模式。其中关键改进(如箭头所示)将提升性能、降低复杂度,并推动以太坊在 Rollup 运行中发挥更直接的作用。

执行层

到 2030 年,以太坊当前的执行环境(采用 256 位架构和传统设计的以太坊虚拟机 EVM)可能会被更现代、高效的虚拟机替代或增强。Vitalik 已提议将以太坊虚拟机升级为基于 RISC-V 的架构。RISC-V 是一种精简的模块化指令集,有望在交易执行和证明生成效率上实现重大突破(提升 50-100 倍)。其 32/64 位指令可直接适配现代 CPU,且在零知识证明中效率更高。为减少技术迭代的冲击并避免进度停滞(例如此前社区考虑用 eWasm 替代 EVM 时的困境),计划采用双虚拟机模式:保留 EVM 以确保向后兼容,同时引入新的 RISC-V 虚拟机处理新合约(类似 Arbitrum Stylus 对 WASM + EVM 合约的兼容方案)。此举旨在大幅简化并提速执行层,同时助力 L1 的扩展性与 Rollup 支持能力。

为何要这样做?

EVM 的设计并未考虑零知识证明,因此 zk-EVM 证明器在模拟状态转换、计算根哈希 / 哈希树及处理 EVM 特有机制时,会产生大量额外开销。相比之下,RISC-V 虚拟机采用更简洁的寄存器逻辑,可直接建模并生成证明,所需约束大幅减少。其对零知识证明的友好性,能消除 gas 计算和状态管理等低效环节,对所有采用零知识证明的 Rollup 都大有裨益:状态转换证明的生成将更简单、快速且低成本。归根结底,将 EVM 升级为 RISC-V 虚拟机可提升整体证明吞吐量,使 L1 直接验证 L2 执行成为可能(下文详述),同时提高性能型 Rollup 自身虚拟机的吞吐量上限。

此外,这还将突破 Solidity/Vyper 的小众圈子,大幅拓展以太坊的开发者生态,吸引更多 Rust、C/C++、Go 等主流开发社区的参与。

结算层

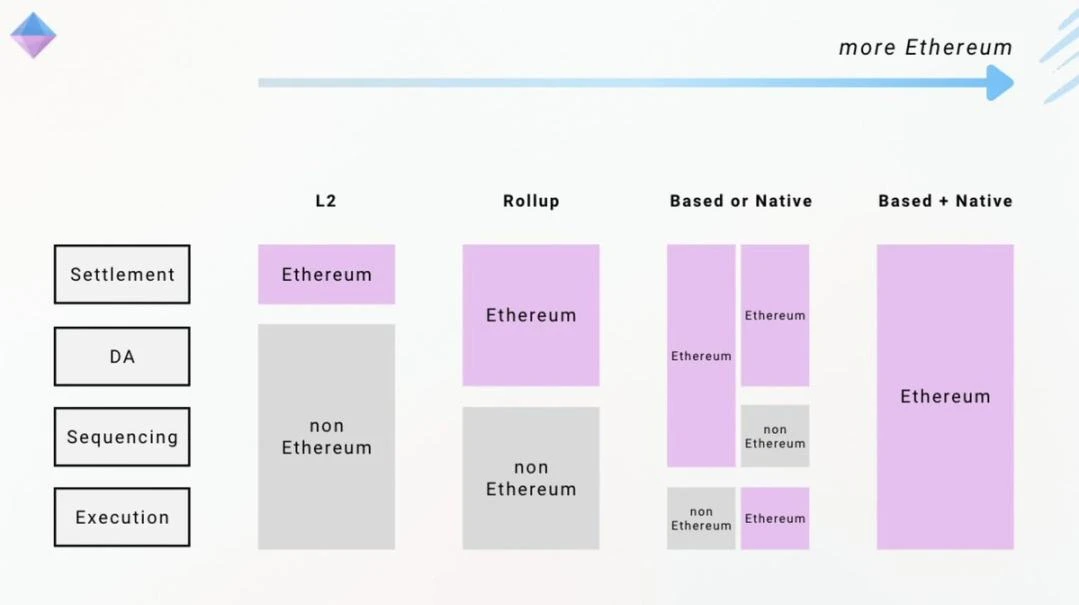

以太坊计划从零散的 L2 结算模式转向统一的、原生集成的结算框架,这将彻底改变 Rollup 的结算方式。如今,每个 Rollup 都需部署独立的 L1 验证合约(欺诈证明或有效性证明),这些合约定制化程度高且相互独立。到 2030 年,以太坊可能会集成一个原生功能(拟议的 EXECUTE 预编译功能),作为通用的 L2 执行验证器。EXECUTE 允许以太坊验证者直接重新执行 Rollup 的状态转换并验证其正确性,本质上是在协议层「固化」了验证任意 Rollup 区块的能力。

这一升级将催生「原生 Rollup」,本质上是可编程的执行分片(类似 NEAR 的设计)。与普通 L2、标准 Rollup 或基于 L1 的 Rollup 不同,原生 Rollup 的区块由以太坊自身的执行引擎验证。

来源:https://x.com/Spire_Labs/status/1915430799618564394

EXECUTE 省去了为 EVM 模拟和维护所需的复杂定制基础设施(如欺诈证明机制、零知识证明电路、多签「安全委员会」),大幅简化了等效 EVM Rollup 的开发,最终实现几乎无需定制代码的完全无需信任的 L2。结合下一代实时证明器(如 Fermah、Succinct),可在 L1 上实现实时结算:Rollup 交易一旦被纳入 L1 即达成最终性,无需等待欺诈证明窗口期或多时段的证明计算。通过将结算层打造为全球共享的基础设施,以太坊增强了可信中立性(用户可自由选择验证客户端)和可组合性(无需担心同 slot 实时证明问题,同步可组合性大幅简化)。所有原生(或原生 + 基于 L1 的)Rollups 将使用相同的 L1 结算函数,实现标准化证明及 Rollup(分片)间的便捷交互。

共识层

以太坊的信标链(Beacon Chain)共识层正被重构为 Beam Chain(计划 2027-2029 年测试),旨在通过先进加密技术(包括抗量子能力)升级共识机制,提升扩展性与去中心化程度。在六大研究方向的升级中,与本文相关的核心特性包括:

(Beam Chain 的最新进展可通过 YouTube 的「 Beam Call 」系列了解。)

-

更短时隙,更快最终性: Beam Chain 的核心目标之一是提升最终性速度。将当前约 15 分钟的最终性(Gasper 机制下的 2 个纪元,即 32+ 32 个 12 秒时隙)缩短至 3 时隙最终性(3 SF, 4 秒时隙,约 12 秒),最终实现单时隙最终性(SSF,约 4 秒)。3 SF+ 4 秒时隙意味着交易上链后 10 秒内即可完成最终确认,大幅改善基于 L1 的 Rollup 和原生 Rollup 的用户体验:L1 区块速度提升将直接加快 Rollup 区块生成。交易纳入区块的时间约为 4 秒(高负载时更长),使相关 Rollup 的区块速度提升 3 倍(尽管仍慢于性能型 Rollup、替代 L1 或信用卡支付,因此预确认机制仍很重要)。更快的 L1 最终性还能保障并加速结算:Rollup 可在几秒内完成 L1 上的状态提交最终确认,实现快速提款,降低重组或分叉风险。简言之,Rollup 交易批处理的不可逆性将从 15 分钟缩短至秒级。

-

通过 SNARK 化降低共识开销: Beam 计划将状态转换函数「SNARK 化」,使每个 L1 区块都附带简洁的 zk SNARK 证明。这是实现同步、可编程执行分片的前提。验证者无需处理每笔交易即可验证区块并聚合 BLS 签名(及未来的抗量子签名),大幅降低共识的计算成本(同时降低验证者的硬件要求)。

-

降低质押门槛以增强去中心化: Beam 计划将验证者的最低质押额从 32 ETH 降至 1 ETH。结合证明者 - 提议者分离(APS,将 MEV 转移至链上拍卖)和 SNARK 化,可实现分布式反合谋区块构建,不再偏袒规模化质押池(如占 25% 市场份额的 Lido),转而支持更多使用树莓派(Raspberry Pi)等设备的独立质押者。这将增强去中心化与可信中立性,直接利好对齐型 Rollups。在 APS 机制下,提议者数量会减少,但包含列表(FOCIL)将强化抗审查能力:一旦证明者将交易列入列表,即使是小规模、全球分布的提议者群体也无法排除这些交易。

这一切都指向以太坊基础层的未来:它将具备更强的可扩展性与去中心化程度。尤其是基于 L1 的 Rollup 将从这些共识升级中获益最大,因为 L1 将更适配其交易排序需求。通过在 L1 上对交易进行排序,来自基于 L1 的 Rollup(以及原生基于 L1 的 Rollup)的最大可提取价值(MEV)将自然流向以太坊区块提议者,且这些价值可被销毁,从而将更多价值积累重新集中到 ETH 身上,而非流向中心化排序器。

数据可用性层(DA 层)

数据可用性(DA)吞吐量是 Rollup 扩展的关键,尤其对未来需支持 10 万 + TPS 的性能型 Rollups 而言。以太坊的 Proto-danksharding(Dencun + Pectra 升级)已将每区块目标和最大 blob 数量分别提升至 6 和 9 ,使 blob 数据容量达到 8.15 GB / 天(约 94 KB/s, 1.15 MB / 区块),但仍显不足。到 2030 年,以太坊可能实现完全 danksharding,目标每区块 64 个 blob(每个 128 KB),即约 8 MB/4 秒时隙(2 MB/s)。

(注:Proto-danksharding 是以太坊扩容路线中的关键技术升级,通过引入新型数据存储机制大幅提升网络性能。它是 Danksharding 的过渡方案,核心目标是为 L2 解决方案降低交易成本并增强数据可用性,同时为未来的完全分片技术奠定基础。)

尽管这是 10 倍的提升,但仍无法满足 MegaETH 等性能型 Rollup 对~ 20 MB/s 的需求。不过以太坊的路线图还包含更多升级:通过 PeerDAS 等方案实现数据可用性采样(DAS,预计 2025 下半年 - 2026 上半年),节点无需下载完整数据即可验证可用性,结合数据分片使每区块 blob 目标提升至 48+。在理想的 Danksharding 和 DAS 支持下,以太坊可实现 12 秒时隙 16 MB 数据处理能力,对应约 7, 400 简单交易 / 秒,经压缩(如聚合签名、地址压缩)后可达 58, 000 TPS,结合 Plasma 或 Validium(仅上链状态根而非完整数据)则更高。尽管链下扩展存在安全与扩展性的权衡(如运营商失职风险),但到 2030 年,以太坊有望在协议层提供多元化 DA 选项:为侧重安全的 Rollups 提供完全链上数据保障,为侧重规模的 Rollups 提供外部 DA 接入灵活性。

综上所述,以太坊的数据可用性(DA)升级正使其越来越适配 Rollup。但需要注意的是,以太坊当前的吞吐量仍远不足以支撑支付、社交、游戏等高频场景。即便简单的 ERC-20 转账仅需约 200 字节的 blob 数据,粗略计算也需要约 20 MB/s 的原始 DA 带宽;而更复杂的交易(如 Uniswapswap)会产生更大的状态差异,所需带宽将增至约 60 MB/s!仅靠完整的 Danksharding 技术难以达到这一带宽要求,因此吞吐量的提升需依靠数据压缩与链下扩展的巧妙结合。

在此期间,性能型 Rollup 需依赖 Eigen DA 等替代 DA 方案。这类方案目前已能提供约 15 MB/s 的吞吐量,且计划提升至 1 GB/s;而 Hyve 等新兴方案更承诺实现 1 GB/s 的模块化 DA,并支持亚秒级可用性。正是这类 DA 方案,能让 Web3 应用具备媲美 Web2 的速度与用户体验。

以太坊世界账本的愿景

「以太坊旨在成为世界账本:一个存储人类文明资产与记录的平台,是金融、治理、高价值数据认证等领域的基础层。这需要两大核心能力:可扩展性与抗风险能力。」—— Vitalik

到 2030 年,凭借核心协议升级与以 Rollup 为核心的技术演进,以太坊将更胜任这一角色。正如前文所述,全技术栈的升级将支撑两类 Rollup 模式:一类倾向「深度以太坊化」,以安全性与可信中立性为核心;另一类则倾向「轻以太坊化」,以极致吞吐量与经济独立性为目标。以太坊的路线图不强制单一路径,而是提供足够灵活的土壤,让两种模式都能蓬勃发展:

-

对齐型 Rollup: 确保高价值、高关联性的应用持续获得以太坊的强安全保障。其中,基于 L1 的 Rollup 能实现以太坊级别的活性,生成 Rollup 区块的 L1 验证者同时负责交易排序;原生 Rollup 则具备以太坊级别的执行安全性,每一次 Rollup 状态转换都在 L1 内重新执行并验证;而原生基于 L1 的 Rollup(或称超声 Rollup,即执行分片)更是兼具 100% 执行安全性与 100% 活性,本质上成为以太坊 L1 的一部分。这类 Rollup 将助推以太坊 L1 的价值积累:基于 L1 的 Rollup 产生的 MEV(最大可提取价值)直接流向以太坊验证者,且通过 MEV 销毁机制可增强 ETH 的稀缺性;调用 EXECUTE 预编译功能验证原生 Rollup 的证明需消耗 gas,为 ETH 创造新的价值流入渠道。若未来多数 DeFi 与机构金融运行在少数对齐型 Rollup 上,ETH 将捕获整个经济体的费用。而以太坊的抗审查能力与 MEV 价值捕获机制,正是其成为「世界账本」的两大关键支柱。

-

性能型 Rollup: 让以太坊生态能覆盖全品类区块链应用,包括需大规模处理能力的场景。这类链很可能成为主流采用的桥梁,尽管可能引入(半)信任元素,但仍以以太坊作为最终结算层与互操作性枢纽。性能型与对齐型 Rollup 的并存,使以太坊生态能同时支撑顶级安全性与顶级吞吐量应用。L2 的异构性与互操作性对以太坊利大于弊:尽管这些 Rollup 与 ETH 的经济绑定较弱,但通过将 ETH 用作 gas 代币、交易媒介、DeFi 计价单位,以及高容量环境下新型应用的核心资产,仍能催生对 ETH 的新增需求。值得注意的是,前文提到以太坊 DA 层或可支撑 10 万 + TPS,这意味着即便性能型链最终也可能回归以太坊 DA 层,而非依赖模块化替代方案(例如出于生态协同、可信中立性、技术栈简化等考虑)。当然,若需节省成本或提升性能,它们仍可选择其他 DA 方案,但核心在于:以太坊 DA 层、数据压缩与链下数据管理的进步,将持续增强 L1 的竞争力。

例外情况主要是与可信企业深度绑定的 Rollup(如 Coinbase 的 Base、Robinhood 的 L2 网络 Robinhood Chain), 用户对这些企业的信任超过对无信任系统的信任(这种效应在新用户与非技术用户中尤为明显)。此时,关联企业的信誉与问责机制成为主要保障,因此这类 Rollup 可在弱化以太坊对齐性的同时保持竞争力,因为用户愿意像在 Web2 中那样「信任品牌」。但其采用程度很大程度依赖 B2B 信任,例如摩根大通链可能更信任 Robinhood Chain,而非以太坊及对齐型 Rollup 提供的更强保障。

除此之外,中间地带的 Rollup 逐渐向两极整合,很可能是这两条路径成熟的自然结果。原因很简单:中间方案既无法实现高度对齐,也难以达到顶尖性能。关注安全性与可组合性的用户会选择更贴近以太坊的 Rollup;而重视低成本、高速度的用户则会倾向最优性能平台。此外,随着预确认技术升级、时隙提速与 L1 最终性加快,对齐型 Rollup 的性能将持续提升,对「中等性能」的需求会进一步下降。总体而言,前者更适合机构 DeFi,后者更适合零售级应用。

运营成功的 Rollup 需投入大量资源(从吸引流动性到维护基础设施),到 2030 年,整合会更频繁,即强大网络将吸纳弱小网络的社区。这一趋势已现端倪。长远来看,由少数具有清晰价值主张的核心枢纽构成的生态,将胜过数百个同质化系统。

特别感谢 mteam、Patrick、Amir、Jason、Douwe、Jünger 与 Bread 提供的有益讨论与反馈!